网络笔记 | 01. 计算机网络基础绪论与体系架构

基本概念

-

基本概念:node、link、网络、互联网、因特网

- 网络(Network)由若干结点(Node)和连接这些结点的链路(Link)组成。

- 多个网络还可以通过路由器互连起来,这样就构成了一个覆盖范围更大的网络,即互联网,可以理解为,互联网是“网络的网络(Netwrok of Networks)”。

- 因特网(Internet)是世界上最大的互连网络(用户数以亿计,互连的网络数以百万计)

-

因特网提供商叫做ISP(internet service provide)

- 目前有三层结构:

- 第一层是国际性连接的大网,主干网

- 第二层是地区性的

- 第三层是用户的局域网(校园网、家庭局域网等)

- 网络提供是有标准的,其制定组织叫做ISOC,有多个委员会组成的国际性组织

- 其结构也可以区分为核心区域(路由器、通信基站)和边缘区域(用户终端)

- 目前有三层结构:

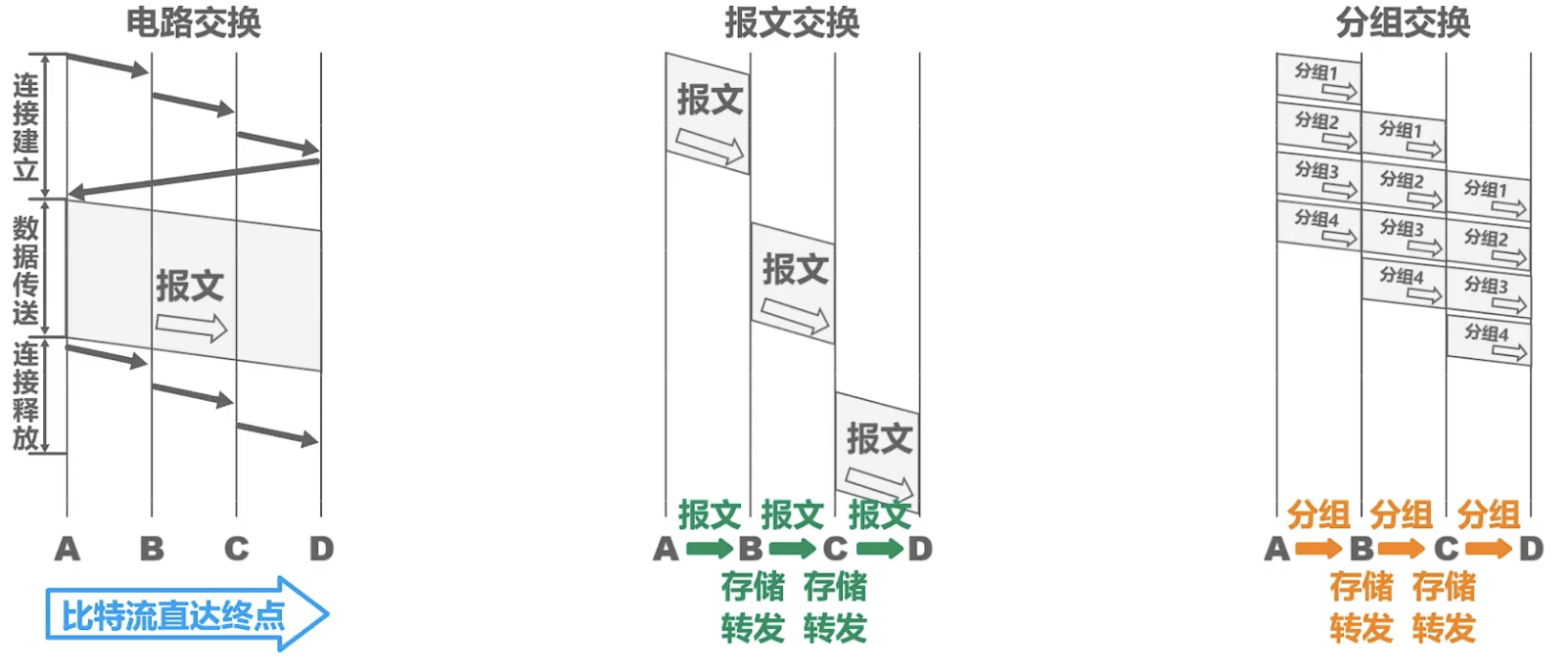

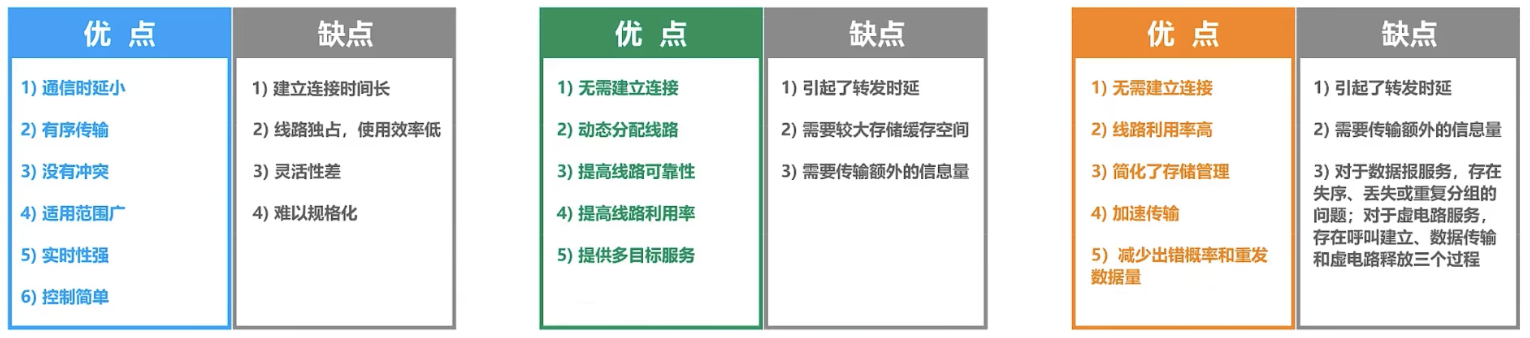

三种交换方式

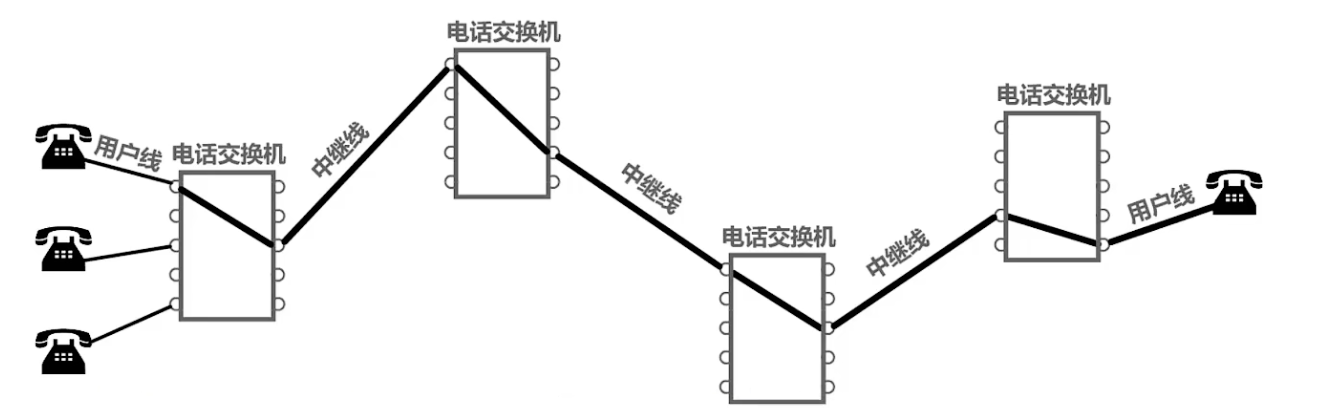

- 电路交换(Circuit Switching):直接用线将两个机器连接起来;电话交换机(有点像是之前说的集线器);电信网

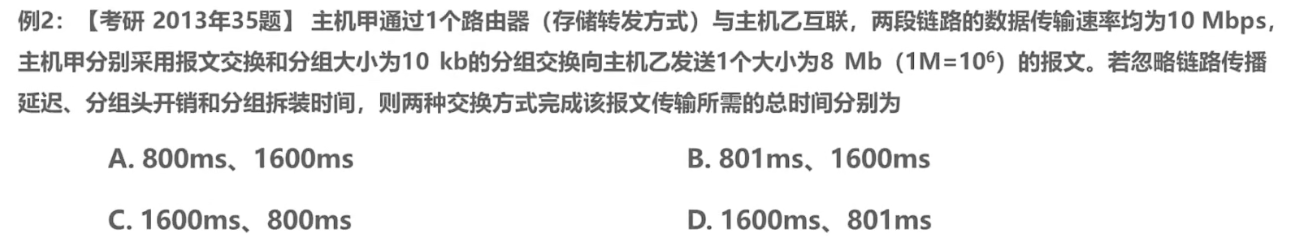

- 分组交换(Packet Switching):用路由器连接的网络;

- 将数据划分为小段,加上必要的通信信息(包头)后称为“包”(构造/发送分组)

- 根据包头中的信息找到下一个分组交换机(可以乱序或原序?)(缓存/转发分组,可以同时缓存和转发)

- 得到数据之后再进行数据的重建(接受/还原分组)

- 报文交换(已经被时代淘汰了):直接发送,不需要建立连接;不限制大小,需要有较大的缓存空间;可以同时发送给多个地址

网络的定义和分类

- 定义:不统一;互联、自治、计算机集合

- 互联是说可以通过连接进行数据通信

- 自治是说要求独立的计算机

- 集合是说至少两个

- 计算机网络的较好的定义是:计算一些通用的、可可编程的硬件互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的(例如,传送数信号)。这些可编程硬件可以传送多种不同类型的数据,并能支广泛的和日益增长的应用。

- 分类

- 根据交换技术分类

- 使用者分类:公用网/专用网(军队、铁路等)

- 传输介质:有线/无线

- 覆盖范围:广域网WAN(国家层面)、城域网MAN(这两年开始火起来了)、局域网LAN(学校/企业)、个域网PAN(个人区域网,打印机、鼠标、键盘之间的连接,距离很近,不严格算是网络)

- 拓扑结果分类:总线型网络、星型网络(中央设备敏感)、环形网络(环中信号单向传输)、网状型网络;可以有复合型网络

网络性能指标(8个)

速率

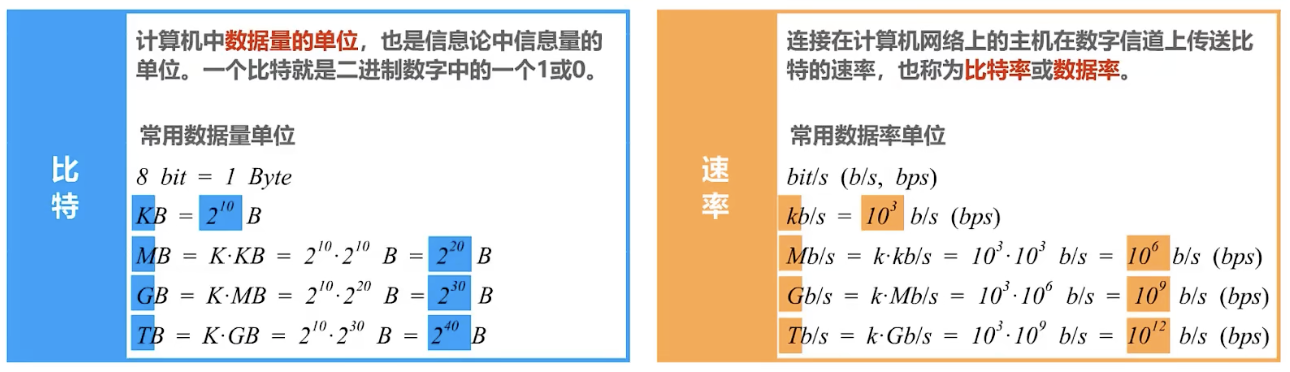

- 比特,数据量单位,8bit=1Byte,KB,MB,GB,TB,以2的次方来计算

- 比特率,数据传输速度的单位,bit/s,kb/s,Mb/s,Gb/s,Tb/s,需要注意的是,速度单位中的kmgt是10的次方,且为小写b(bit)

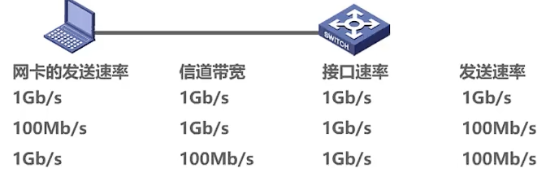

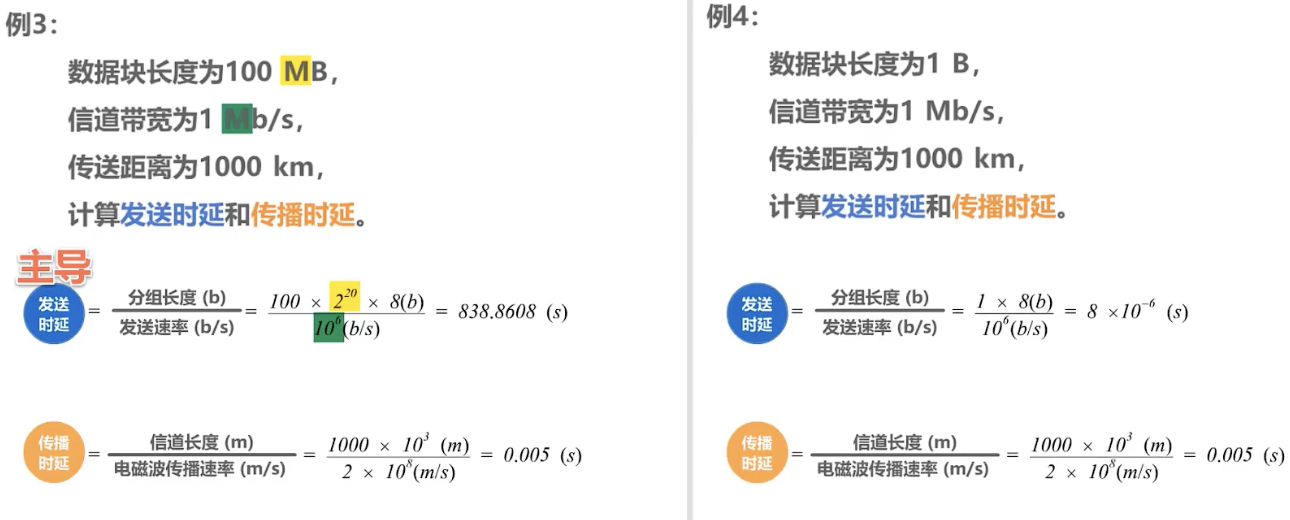

- 有一个待发送的数据块,大小为100MB,网卡的发送速率为100Mbps,则网卡发送完该数据块需要多长时间?

- $$ (100 \times 2^{20} \times 8) / (100 \times 10^{6}) $$

- 做题的时候,需要注意大小写的bB、量级字母出现在速度还是数据量上

- 应该是选D,没有给标答

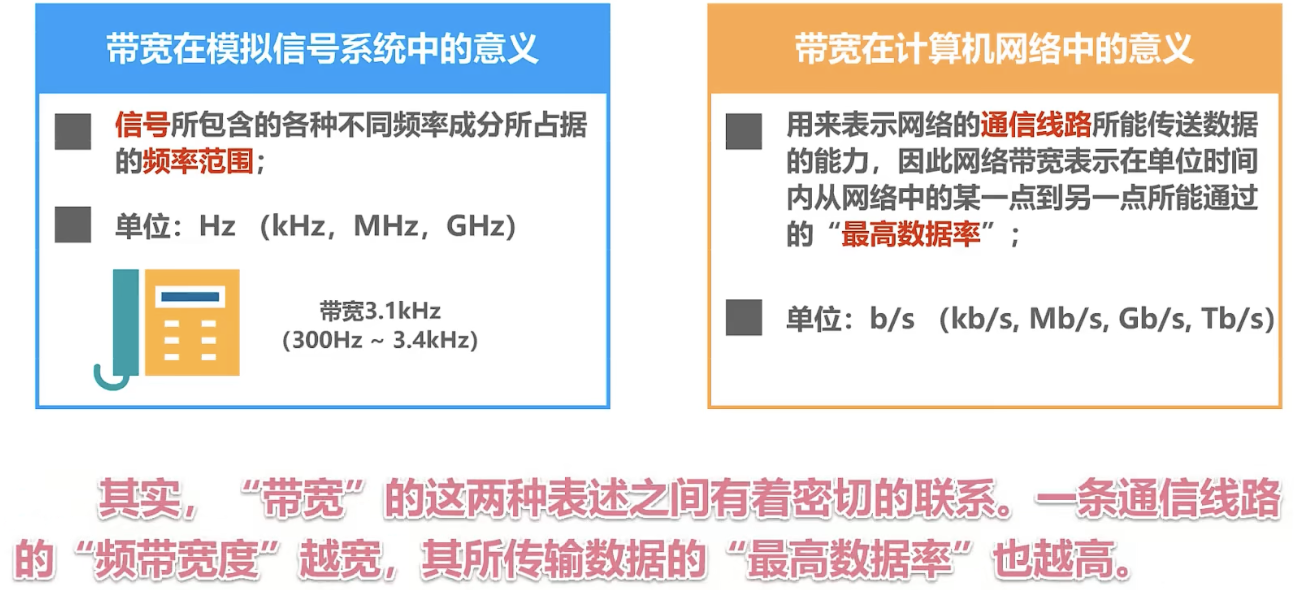

带宽

吞吐量

- 单位时间内,通过某个网络/信道/接口的数据量

- 常用测量;受带宽限制,1Gb/s的以太网,其吞吐量只能达到700Mb/s

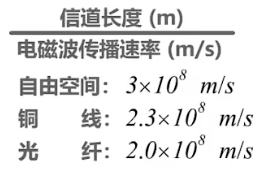

时延

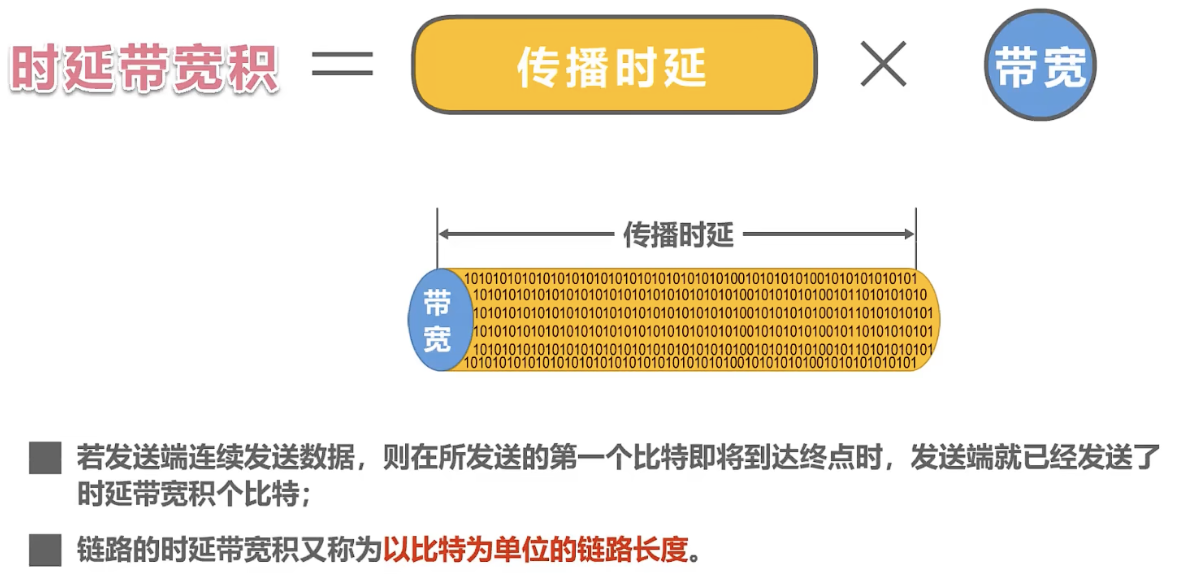

时延带宽积

往返时间(RTT, round trip time)

- 双向传输下的时间,很有用

- 卫星链路上耗时较多,因为距离太远

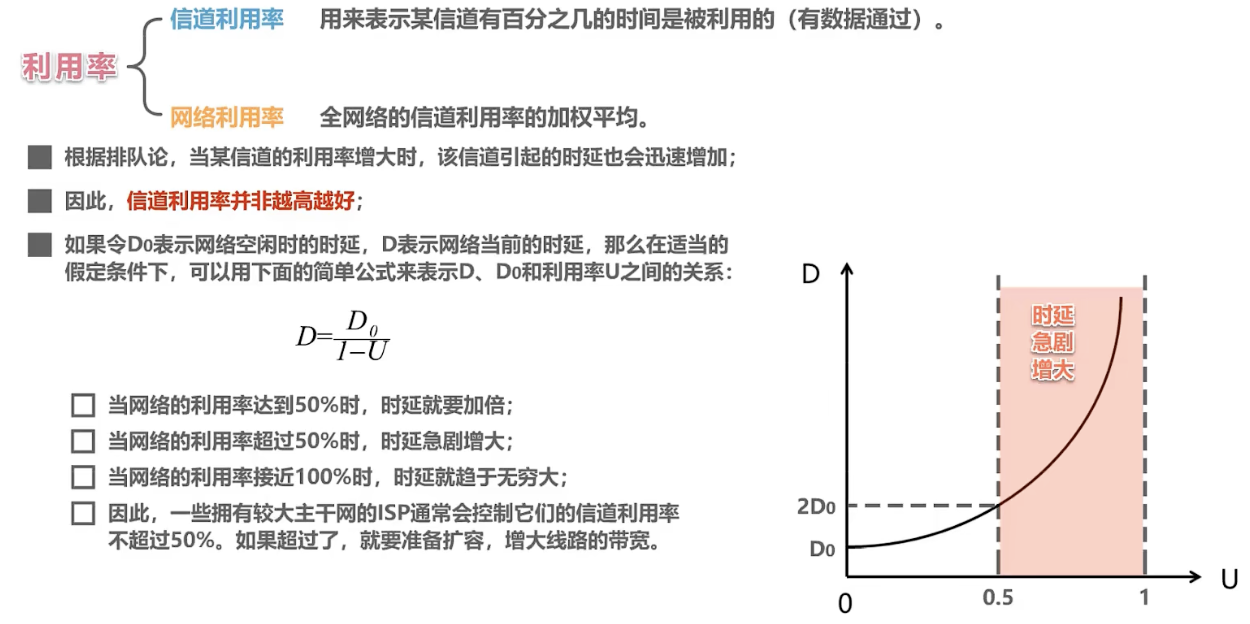

利用率

丢包率

- 丢包率即分组丢失率,是指在一定的时间范围内,传输过程中丢失的分组数量与总分组数量的处比率。

- 丢包率具体可分为接口丢包率、结点丢包率、链路丢包率、路径丢包率、网络丢包率等。

- 运维人员关心指标,普通用户来说通常意识不到网络丢包

- 分组丢失主要有两种情况:

- 分组在传输过程中出现误码,被结点丢弃:

- 分组到达一台队列已满的分组交换机时被丢弃:在通信量较大时就可能造成网络拥塞。

- 存在拥塞处理方法,在缓存未满的时候就主动丢弃分组,因而丢包率反应网络拥堵状态

- 1-4%的时候是轻度拥塞,5-15时为重度拥塞

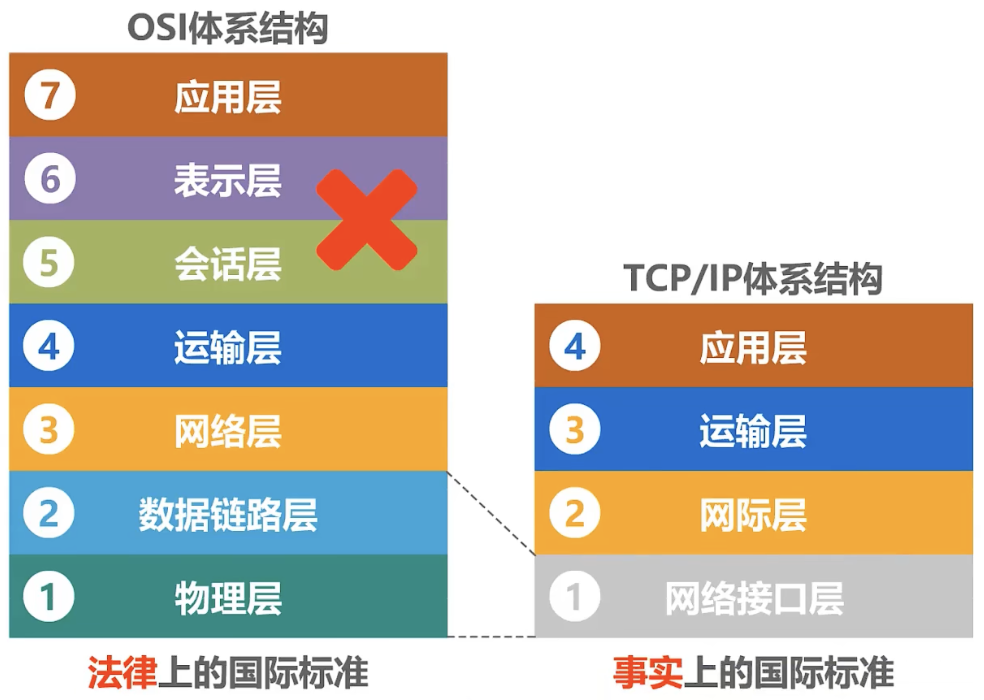

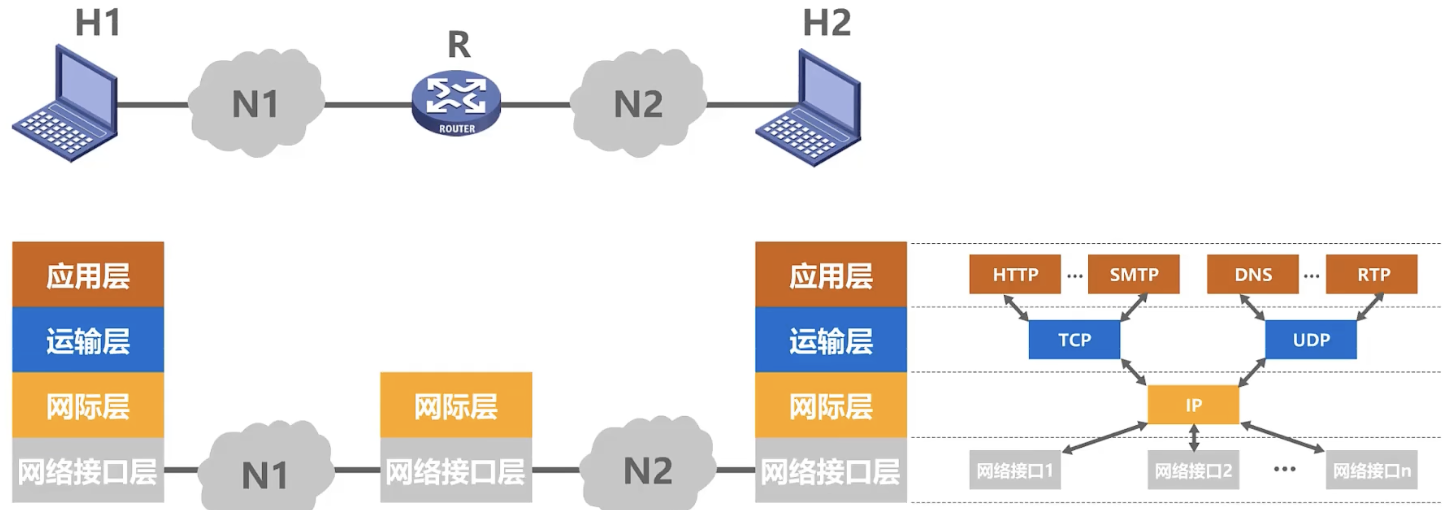

计算机网络体系结构

-

OSI体系结构是法律上的国际标准,但是并没有完全被使用,其由专家学者制定、效率不够高,在实际使用中并不好用

-

因特网自1983年使用TCP/IP体系结构,虽然早期由学者制定,但也逐步被市场占领

-

-

路由器往往只含有网络接口层和网际层,而用户电脑一般则具有全部的四层

-

- 其中TCP是可信传输,UDP是不可信传输协议

- TCP/IP协议族,协议栈

-

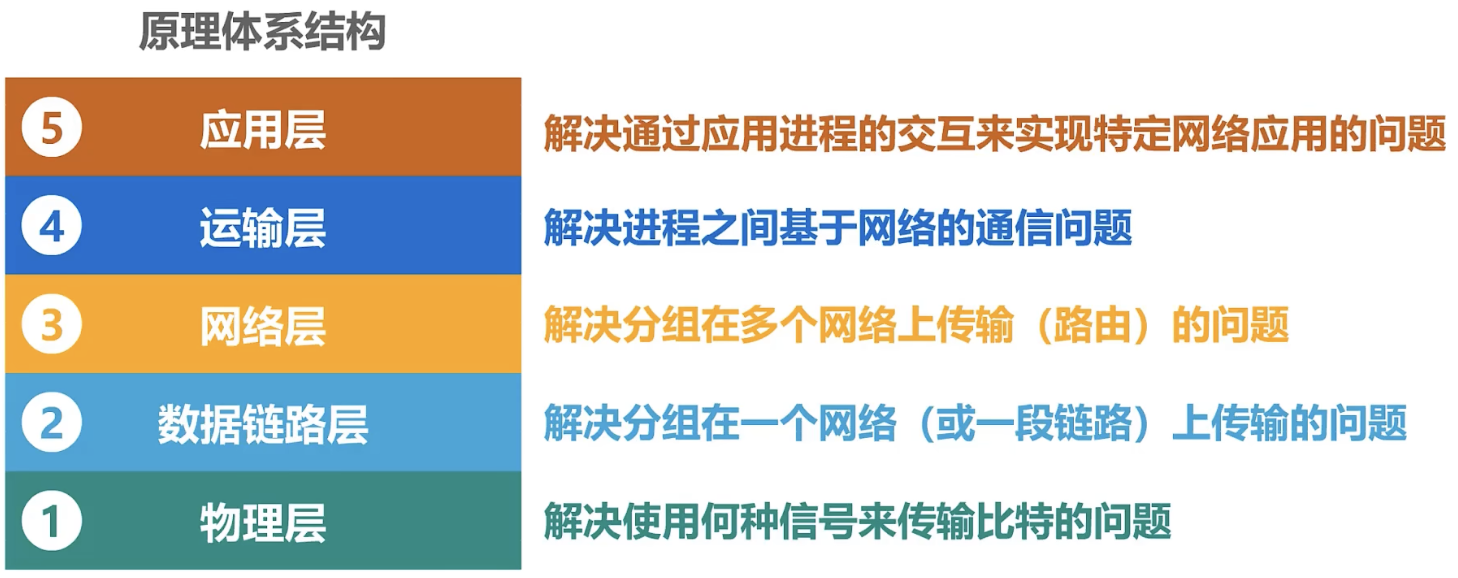

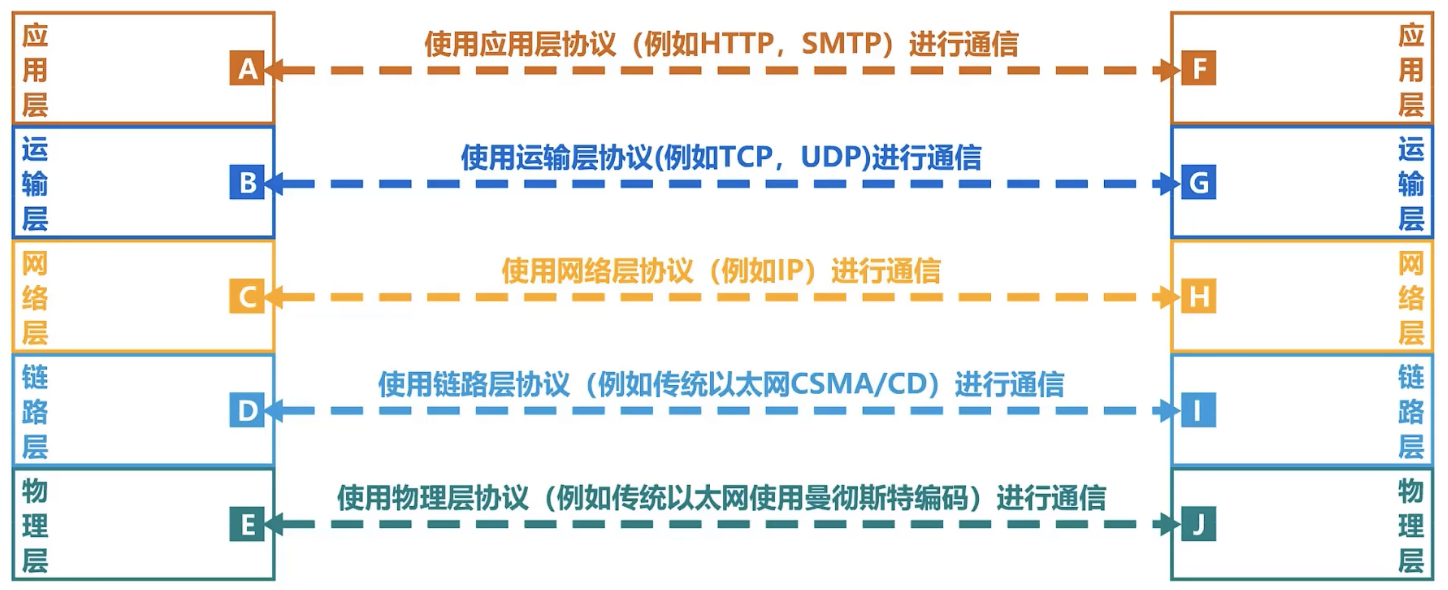

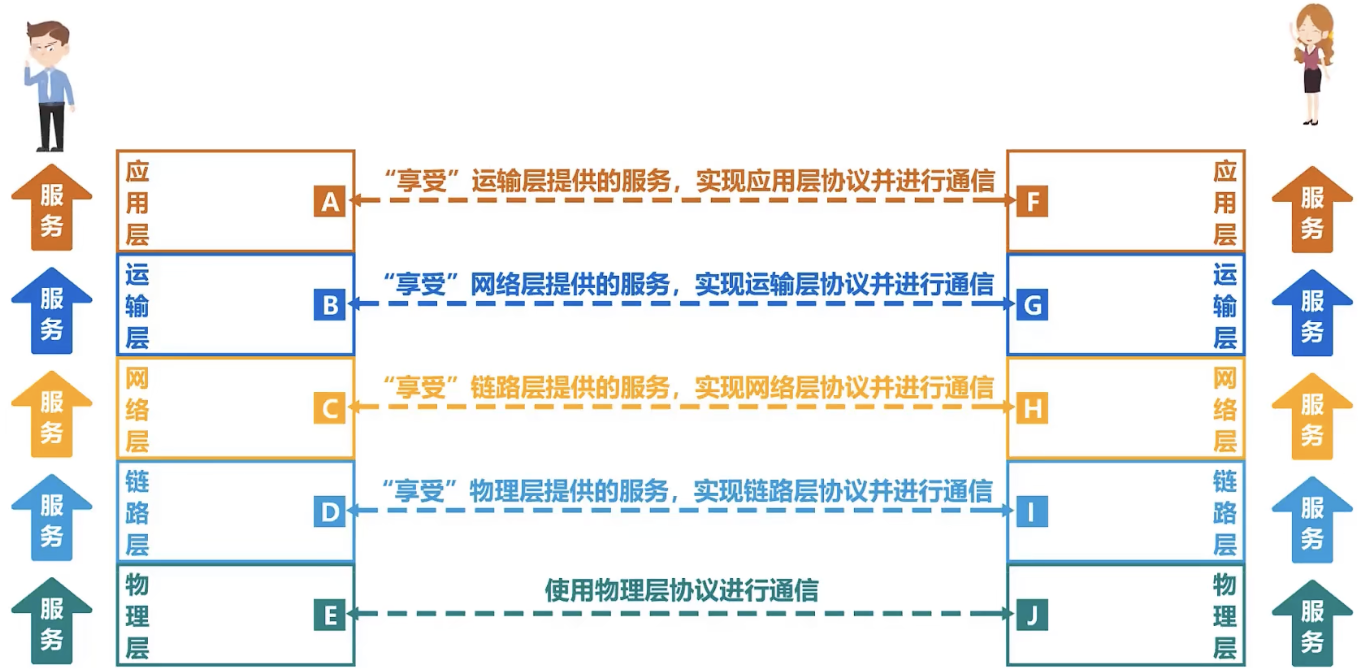

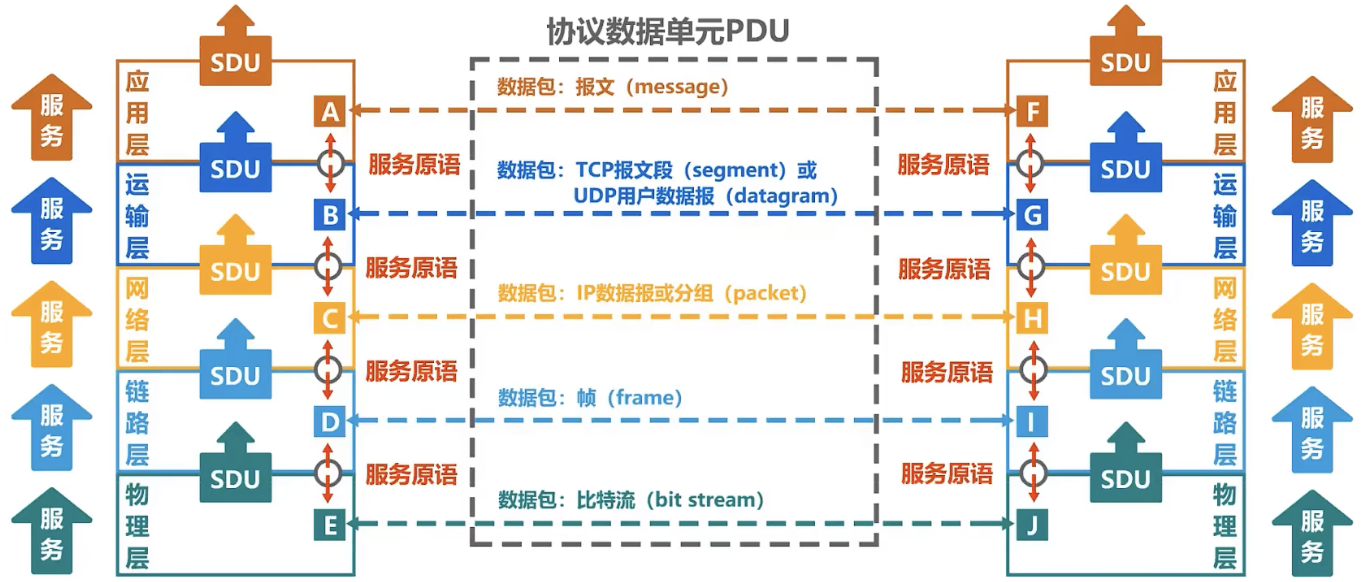

在学习过程中使用【五层原理体系结构】:物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层

-

计算机网络结构分层的必要性

-

实例解释分层思想:

- 应用层数据生成HTTP报文,运输层加上TCP首部,得到TCP报文段,确保实现可靠传输

- 网络层添加IP首部,得到IP数据报,将其交接给数据链路层

- 在数据链路层给数据加上收尾标记,形成帧,其首部使数据可以正确传输,尾部则带有数据校验码;

- 物理层将数据转变为比特流,加上前导码进行传输

- 路由器收到信号后,逐层解码物理层将信号转变为比特流后,去除前导码,将帧交付链路层,提取IP数据报信息交付给网络层

- 路由器在网络层得到IP数据报后,提取目的网络地址信息,查找自身路由表,确定转发端口,再将这样的数据重新经链路层封装为帧,物理层将其封装为比特流

- 经传输介质发送到服务器,再经过逐层解析,得到HTTP请求信息

- 服务器处理完成信息后再将响应信息逐步封装,发回请求主机

-

专用术语

- 实体:可以发送或接受信息的硬件或软件进程

- 对等实体:首发双方相同层次中的实体,如首发双方的网卡或通信进程

- 协议:控制两个对等实体进行**逻辑通信**的规则的集合

- 服务:在协议控制下,两个对等实体间的逻辑通信似的本层能够向上一层提供服务,如物理层给链路层提供服务

- 实体:可以发送或接受信息的硬件或软件进程