网络笔记 | 06. 网络层与IP数据报的路由与交付

250715 网络层与IPv4

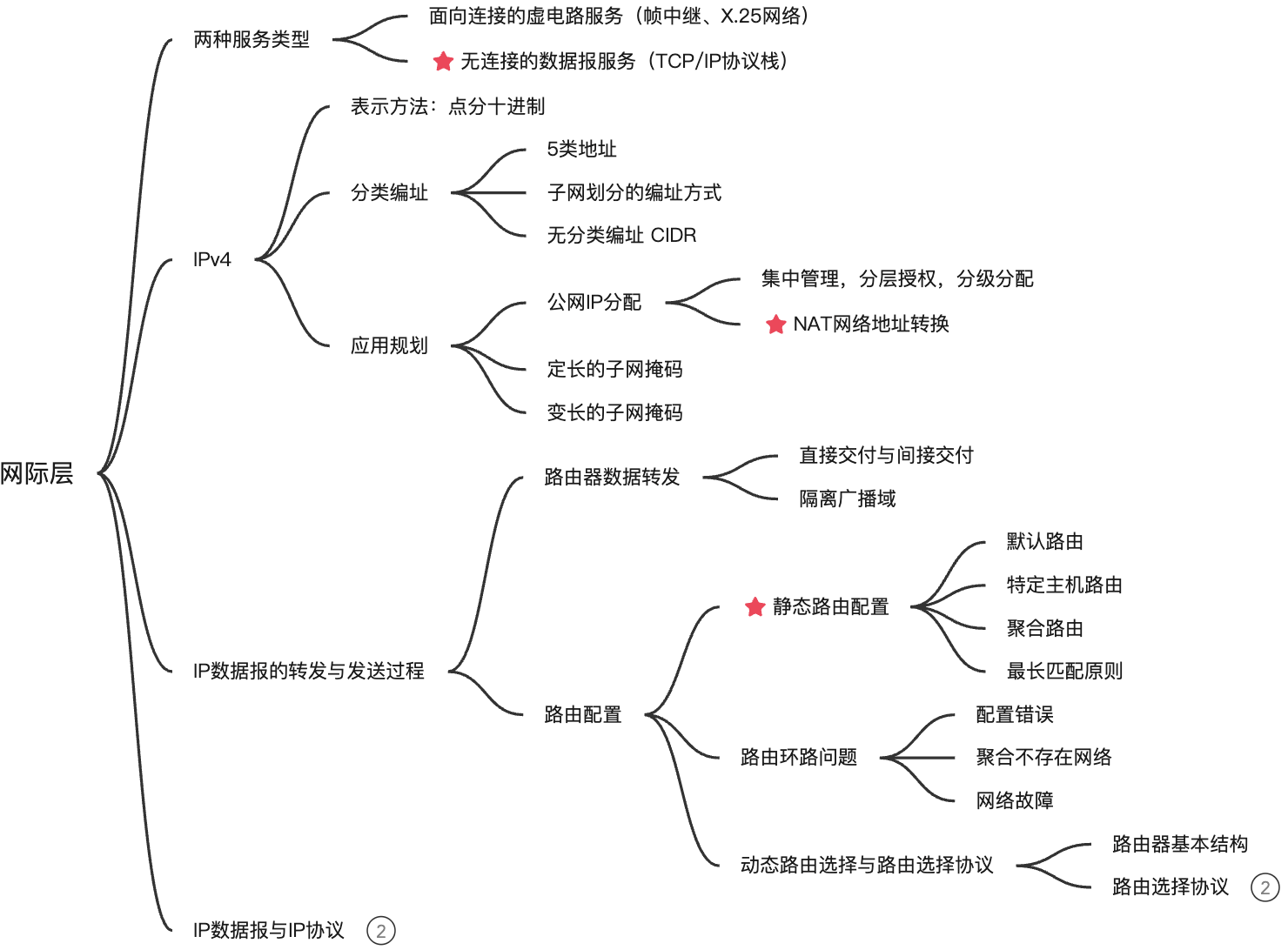

网络层

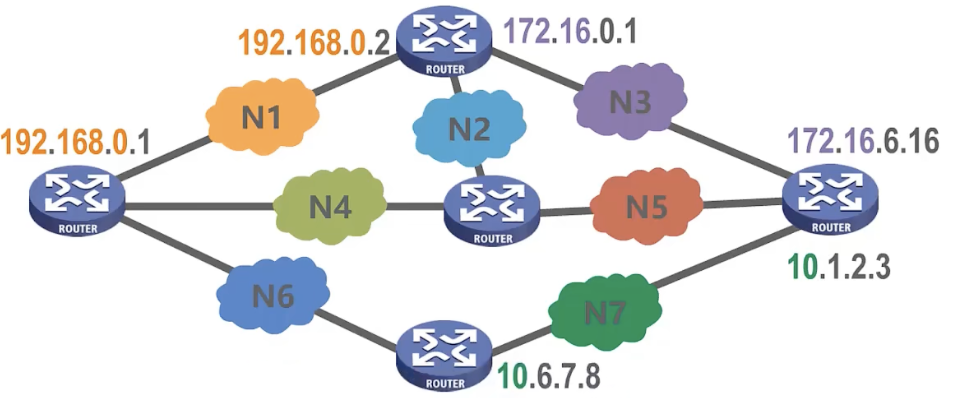

- 主要任务是实现网络互联,进而实现数据包在各网络之间的传输

- 如这样的异构型网络,如果其仅需要在网络内部通信,其只需要实现物理层和数据链路层即可;但如果需要将其互连起来,形成一个更大的互联网,就需要使用网络层互连设备

路由器 ,就必须实现网络层

- 网络层需要解决的主要问题

- 网络层向运输层提供怎样的服务(可靠传输还是不可靠传输)

- 常见传输错误:传输过程中误码、路由器繁忙而被丢弃、按序发送的数据包不能按序到达接收方

- 如果网络层对上述传输错误采取措施,则提供可靠服务;否则为不可靠服务

- 不同网络采取的协议可能不同,例如因特网使用的TCP/IP协议体系的网际层,提供的是无连接的、不可靠的数据报服务;而ATM、帧中继和X.25的网络层提供的都是面向连接的、可靠的虚电路服务

- 网络层寻址问题

- TCP/IP协议体系的网际层使用IP地址

- 前几个数字相同,表示网络编号,后一个数字不同,表示该网络中不同的路由器接口

- TCP/IP协议体系的网际层使用IP地址

- 路由选择问题

- 在确定收发方后,仍旧可能有多个路径发送该数据包,如何确定?

- 依据数据包中的目的地址和路由器中的

路由表 - 路由表可以由用户或网络管理员进行人工配置,但这种方法只适用于规模较小、且网络拓扑不改变的小型互联网

- 也可以选择合适的路由选择协议,由路由器执行路由选择协议中所规定的路由选择算法,而自动得出路由表中的路由记录,这种方法适用于网络规模较大,且拓扑经常改变的大型互联网

- 网络层向运输层提供怎样的服务(可靠传输还是不可靠传输)

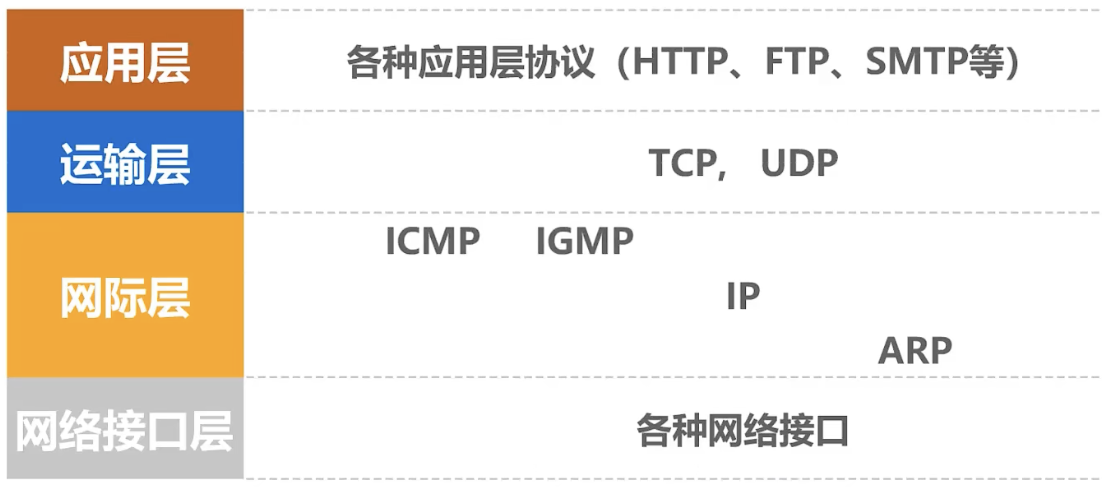

TCP/IP协议栈

- 因特网时目前全世界用户数量最多的互联网,它使用TCP/IP协议栈(以IP协议为核心的一些列有层次的通信协议)

- 由于TCP/IP协议栈的网络层使用网际协议IP,它是整个协议栈的核心协议,因此在TCP/IP协议栈中网络层常称为网际层

网络层提供的两种服务

-

面向连接的虚电路服务

- 基本思想:可靠通信应由网络自身来保证

- 当两台计算机进行通信时,应首先建立网络层的连接,即建立“虚电路”,以保证通信双方所需的一切网络资源;随后通信双方沿着已建立的虚电路发送分组

- 需要注意的是,虚电路表示,这是一条逻辑上的连接,分组都沿着这条逻辑连接,按照存储转发方式传送;而并不是真正建立了一条物理连接

- 而采用电路交换的电话通信,则是先建立一条真正的连接

- 分组的首部仅在连接建立阶段使用完整的目的主机地址,之后每个分组的首部只需携带一条虚电路编号即可

- 这种通信方式如果再使用可靠传输的网络协议,就可使所发送的分组最终正确到达接收方(无差错按序到达、不丢失、不重复)

- 通信结束之后,需要释放之前所建立的虚电路

- 很多广域分组交换网都使用面向连接的虚电路服务,例如,曾经的X.25和逐渐过时的帧中继FR、异步传输模式ATM等

-

无连接的数据报服务(TCP/IP体系结构的因特网网际层所提供的服务)

- 因特网先驱最早使用的方式,其基本思路是:可靠通信应当由用户主机来保证

- 当两台计算机进行通信时,它们的网络层不需要先建立连接,每个分组可走不同的路径,因而每个分组的首部必须携带目的主机的完整地址

- 这种通信方式所传送的分组可能误码、丢失、重复和失序

- 由于网络本身不提供端到端的可靠传输服务,这就使网络中的路由器可以做得比较简单,而且价格低廉(与电信网交换机相比较)

- 因特网采用了这种设计思想,也就是将复杂的网络处理功能至于因特网的边缘(用户主机和其内部的运输层),而将相对简单的尽最大努力的分组交付功能置于因特网的核心

- 好处是网络造价降低、运行方式灵活、能够适应多种应用;因特网能发展至今,也充分证明了这种思想的正确性

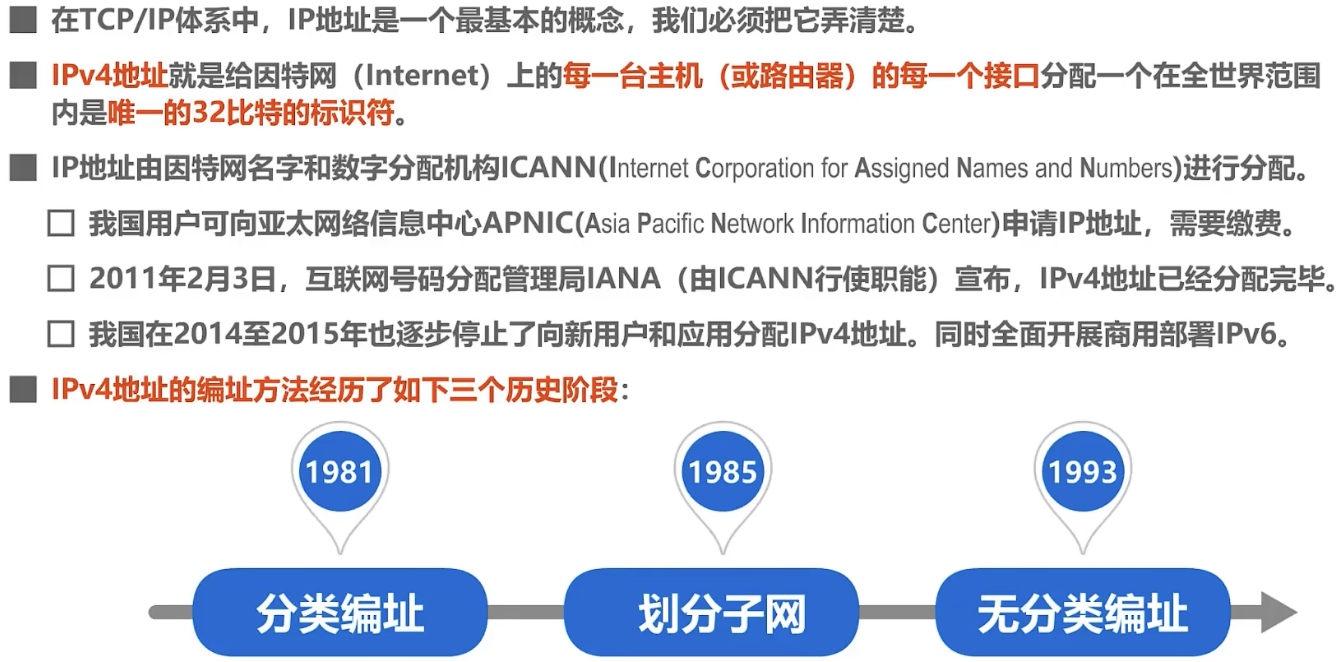

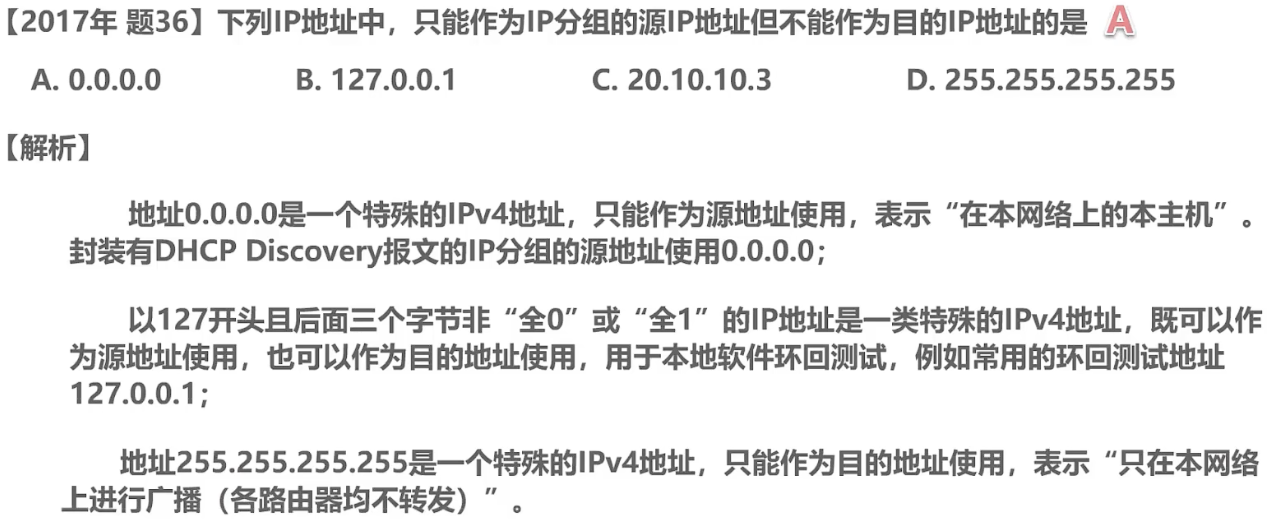

IPv4地址

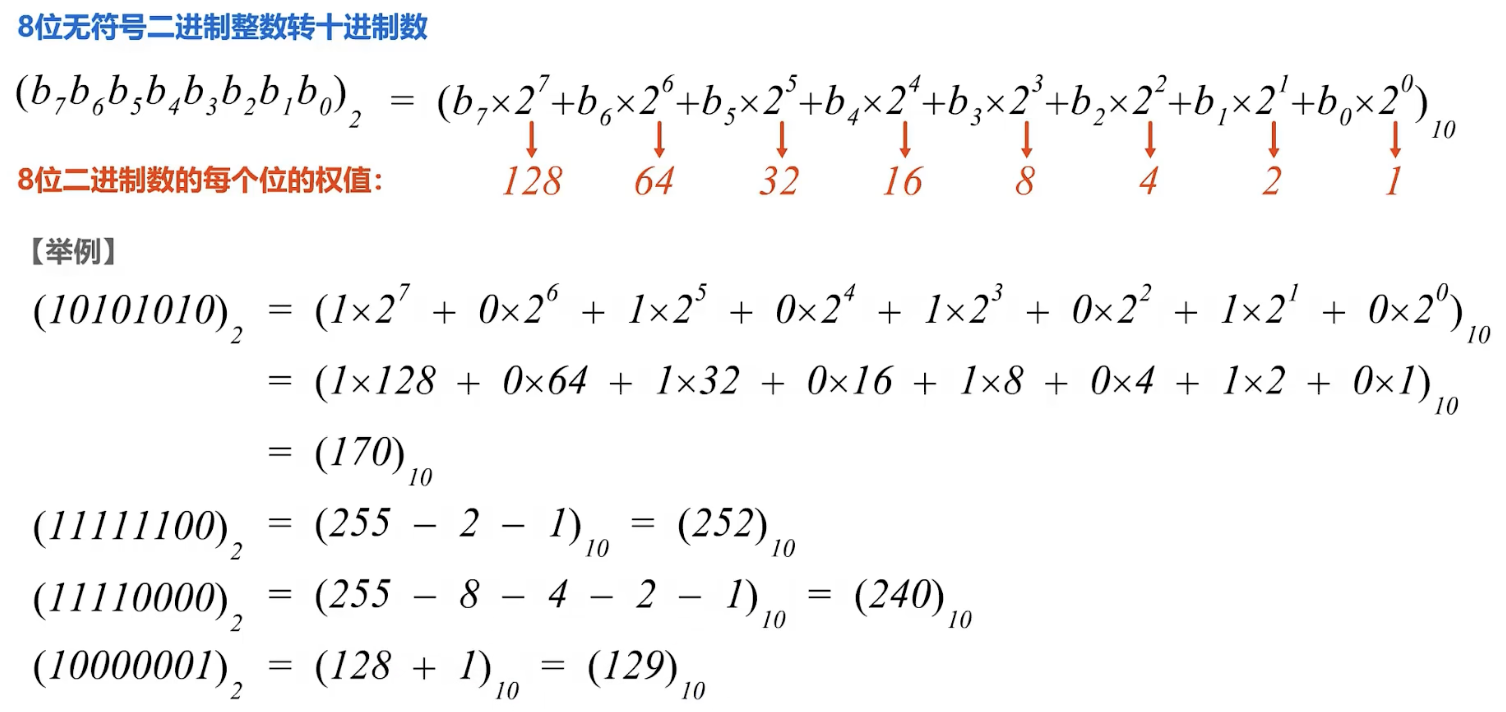

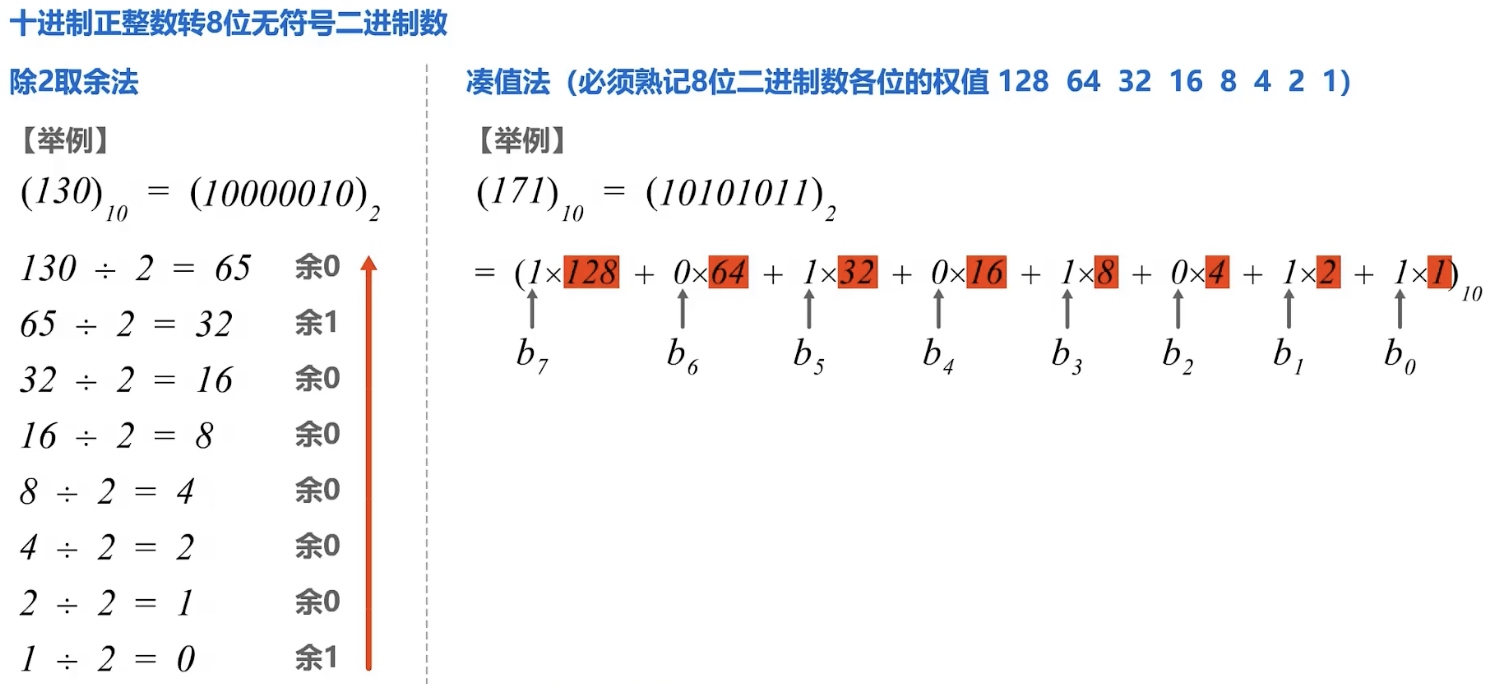

- 概述

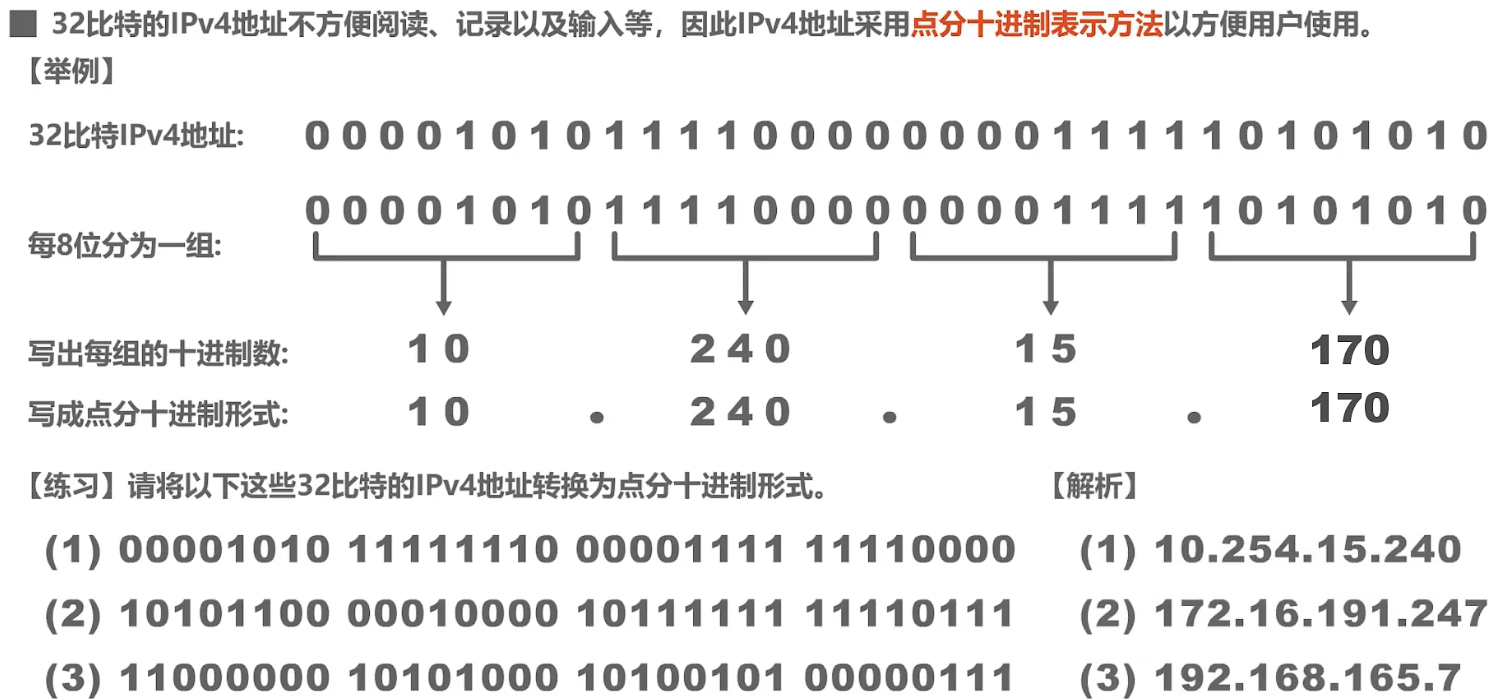

- 表示方法:点分十进制表示

- 分类编制阶段

-

5类地址(第一个历史阶段)

-

A类

- 最高位固定为0,若后7位全部取0时,就为A类地址的最小网络号,其十进制为0,该网络号被保留,不能指派

- 因此,A类网络第一个可指派的网络号为最高位固定为0,低7位为0000001,十进制为1;将24位主机号全部取0,就可以得到该网络地址:

1.0.0.0 - 当低7位全部取1时,就得到最大网络号127,该网络号被作为本地环回测试地址,不能指派

- 当将127开头的IPv4地址的主机号部分,最低位取1、其他位取0,就可得到最小的本地软件环回测试地址,即

127.0.0.1 - 当将127开头的IPv4地址的主机号部分,最低位取0、其他位取1,就可以得到最大的本地环回测试地址

127.255.255.254

- 当将127开头的IPv4地址的主机号部分,最低位取1、其他位取0,就可得到最小的本地软件环回测试地址,即

- 最后一个可指派的网络号为

01111111(126),网络地址为126.0.0.0 - 可指派的A类网络数量:网络号126

- 每个网络中,可分配的IP地址数量为:$2^{24}-2=16777214$,减去2是因为要取出主机号全0的网络地址和主机号全1的广播地址

-

B类网络

- 16位网络号最高位固定为10

- 低14位全部取0时,得到最小网络号,即

128.0,也是第一个可指派的网络号,主机号全取0后,可以得到其网络地址128.0.0.0 - 当网络号低14为全部取1时,就是最大网络号(可指派的最后一个),为

191.255,其网络地址为191.255.0.0 - B类网络可指派的网络数量为$2^{14}=16384$

- 每个网络中可分配的IP地址数量为$2^{16}-2=65534$

- 有些教材中指出,128.0时保留网络号,B类第一个可指派网络号为128.1,但根据2002年9月发布的RFC3300文档,128.0网络号已经可以分配了

-

C类

- 24位网络号,以110开头

- 最小网络号是低21位全为0的情况,其网络号为

192.0.0.0 - 最大网络号也是最后一个可指派的网络号为

223.255.255 - 可指派的C类网络数量为$2^{21}=2097152$

- 每个网络中可分配的IP地址数量为$2^8-2=254$

-

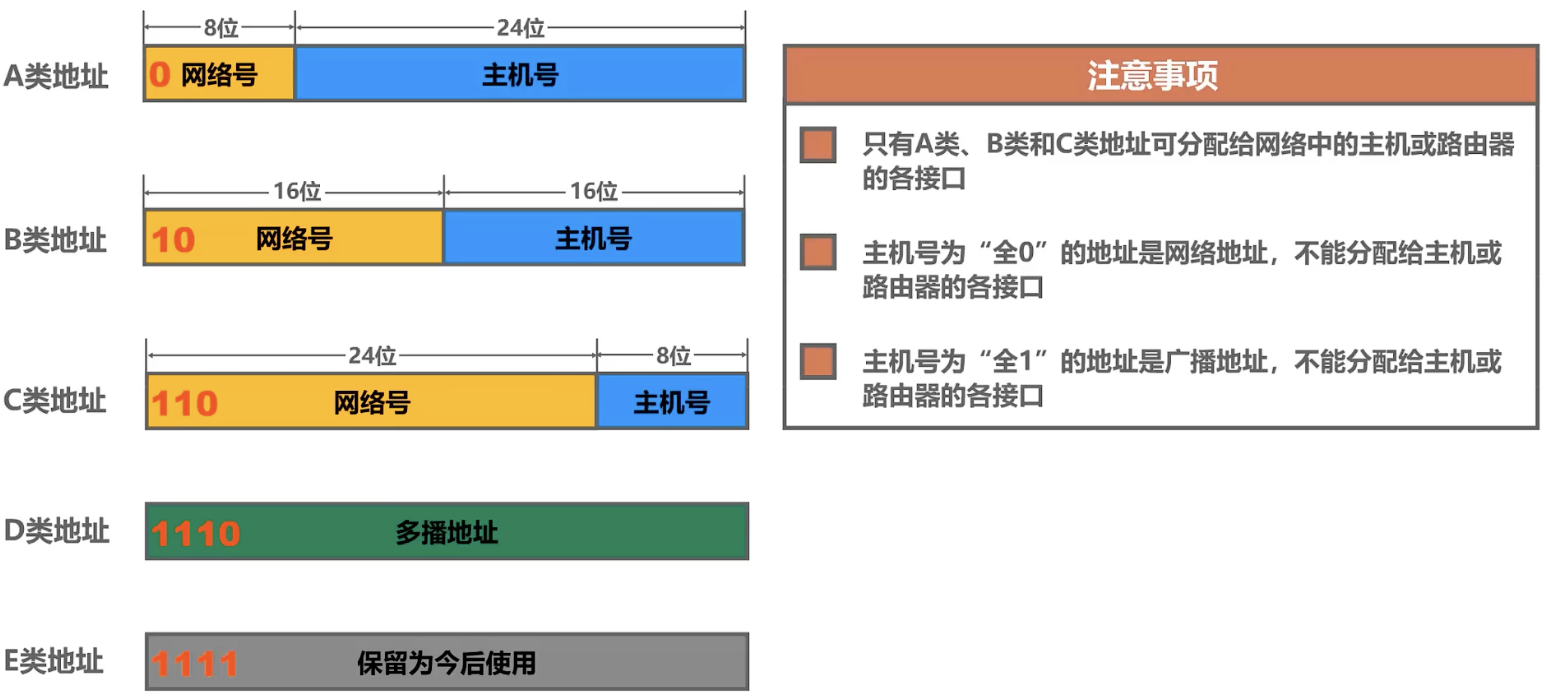

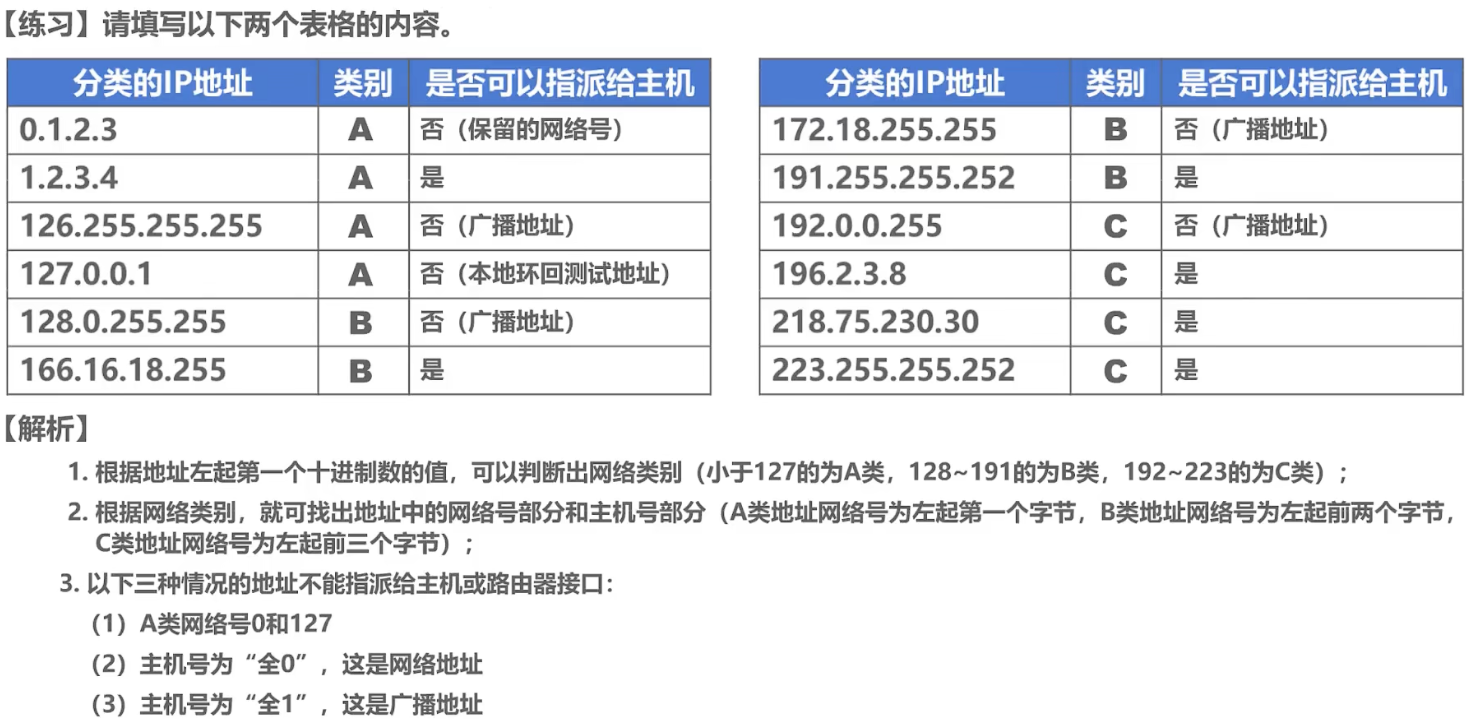

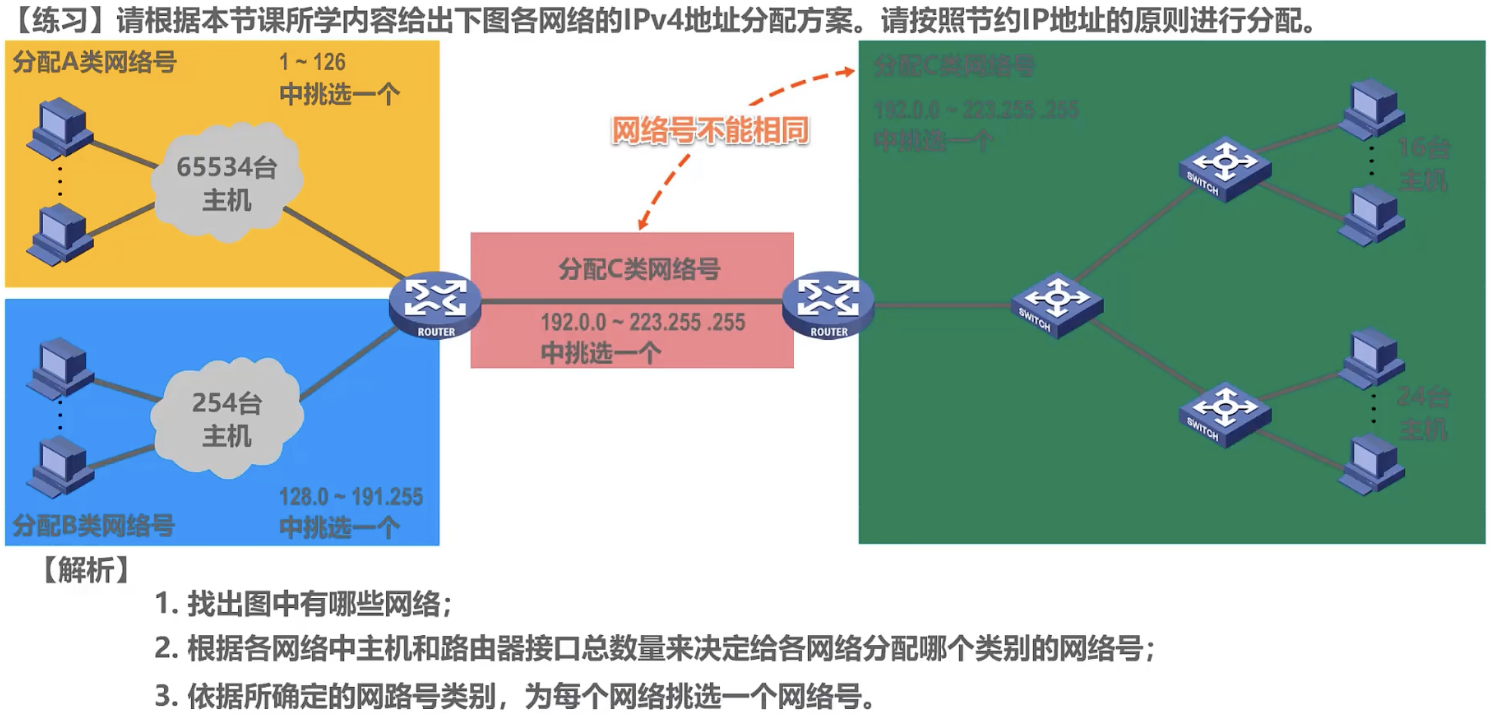

练习

-

-

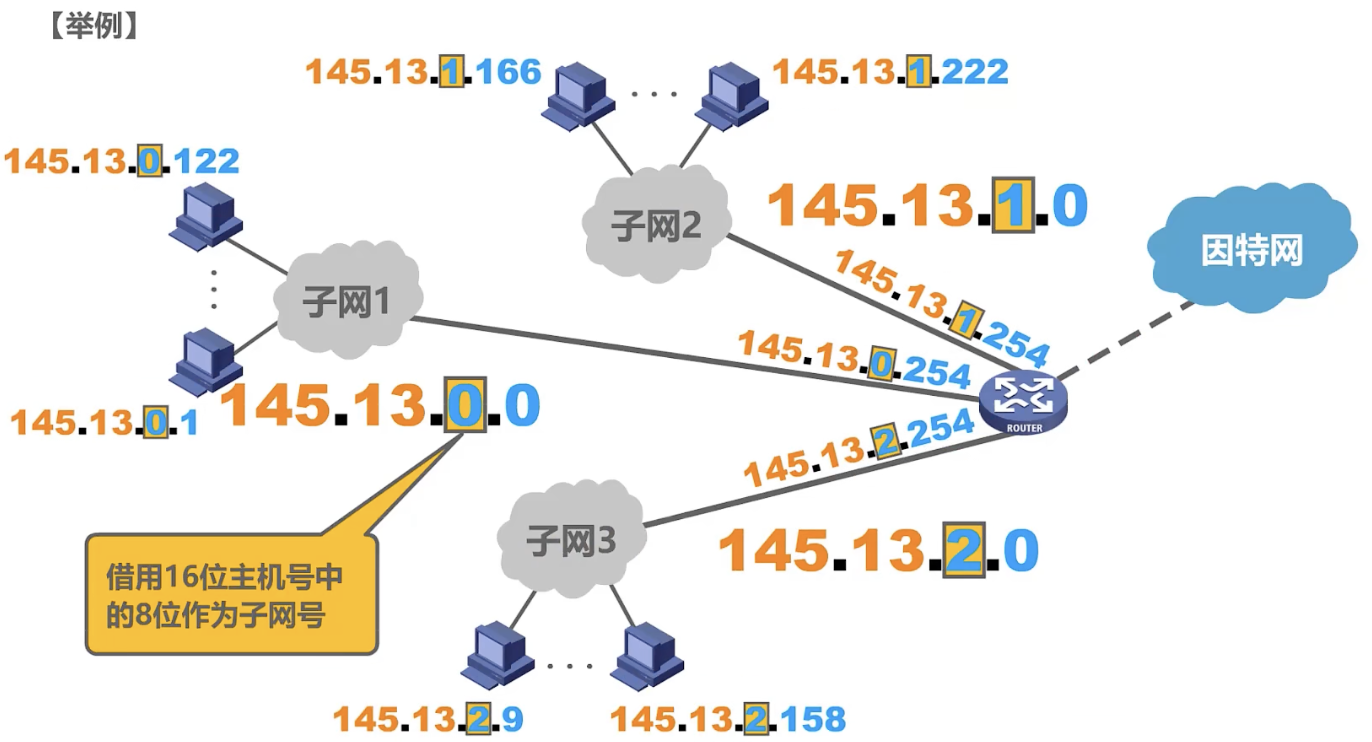

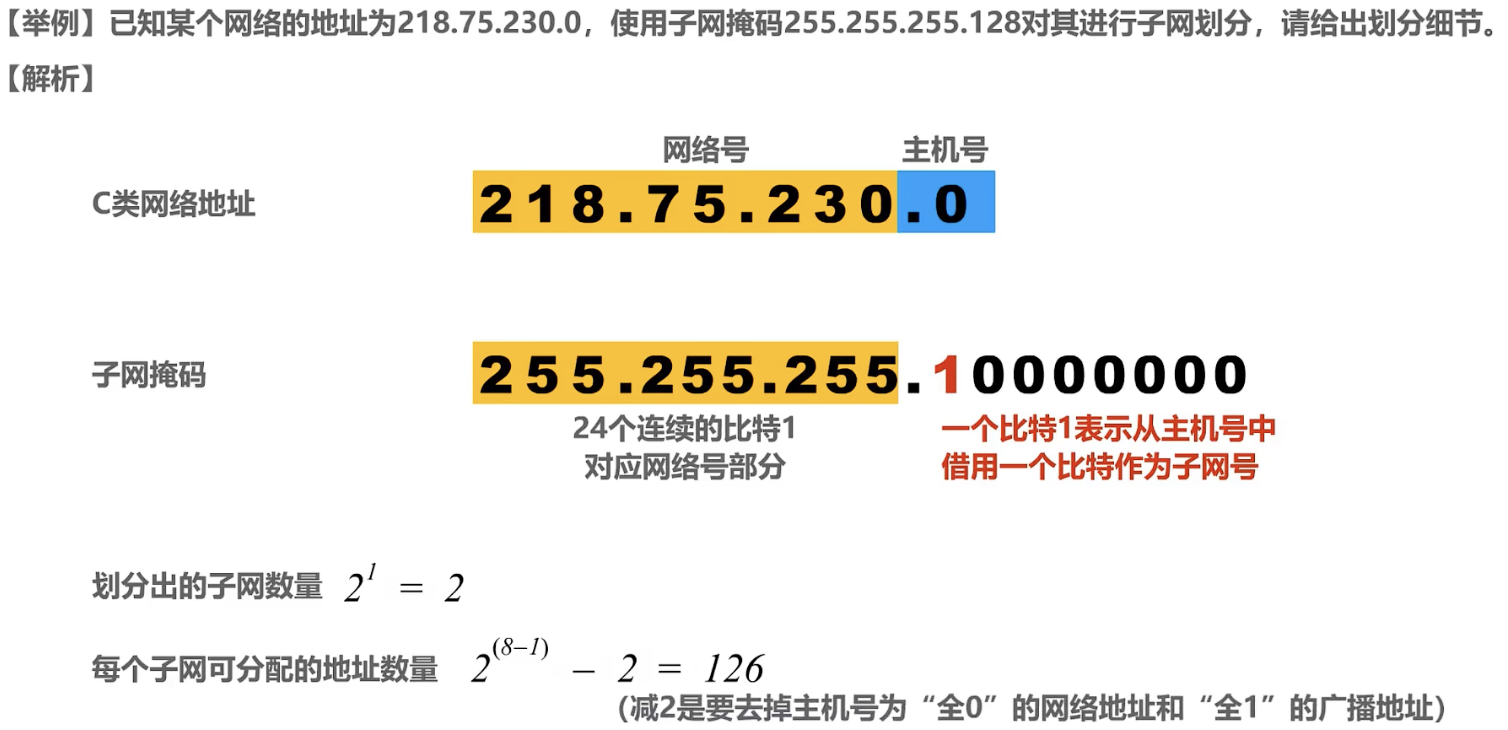

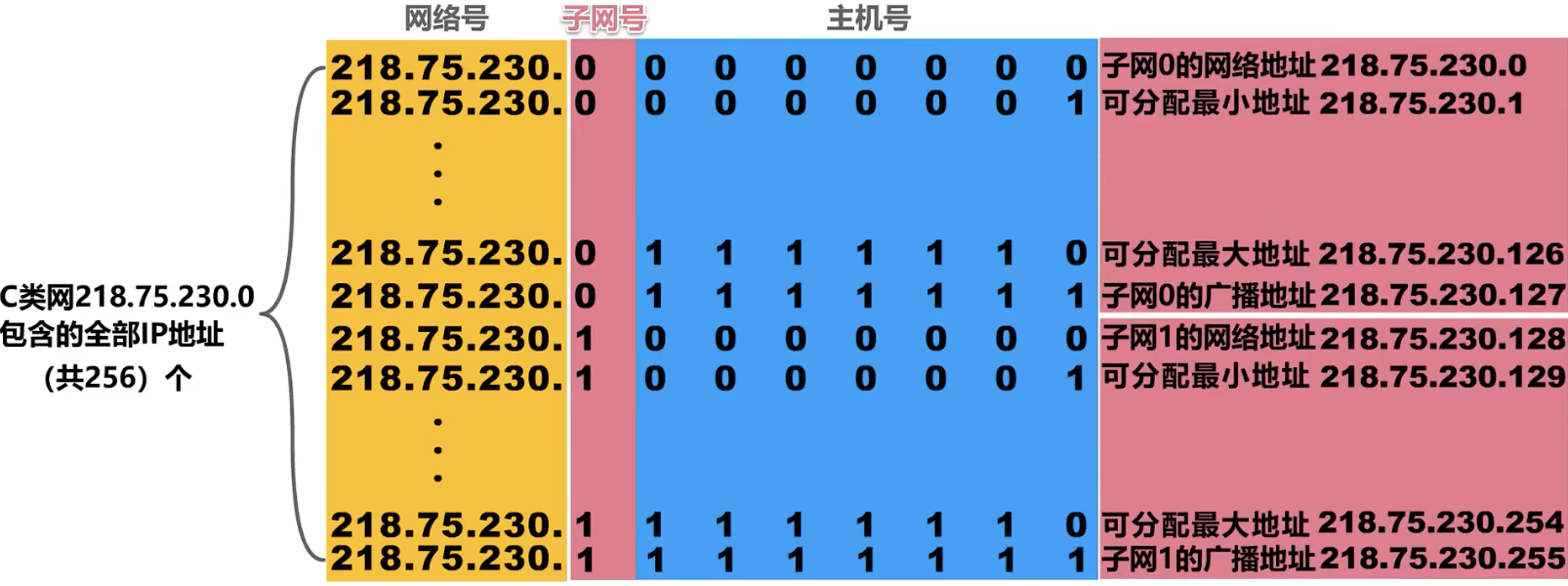

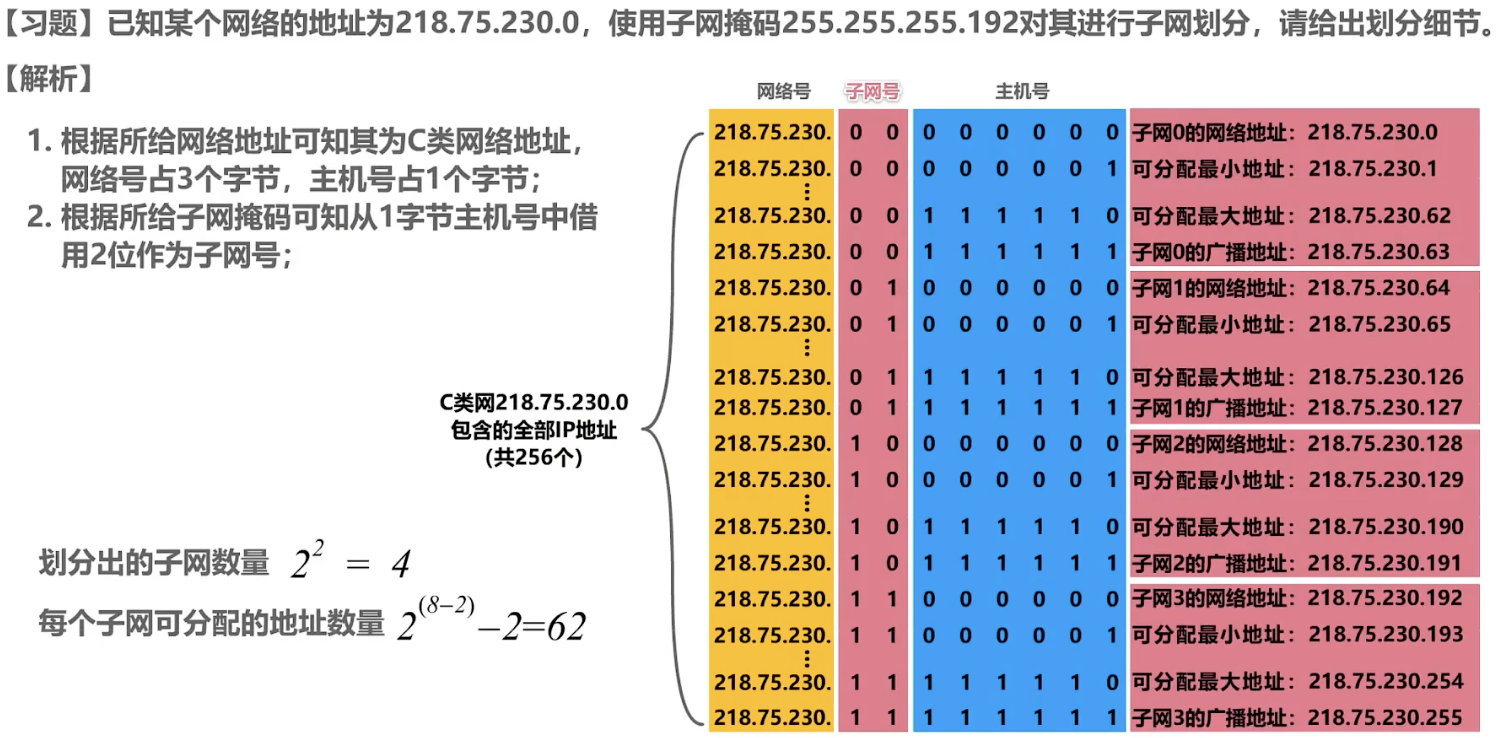

子网划分的IPv4地址(第二个历史阶段)

- 问题引入:如某单位有一个大型的局域网需要连接到因特网

- 如果申请一个C类网络地址,其可分配的IP地址数量只有254个,会不够使用

- 但如果该单位申请了一个B类网络地址,其可分配的IP地址数量达到了65534个,给每台计算机和路由器接口都分配后,还会有剩余;而这些剩余的IP地址,只能由该单位的同一个网络使用,

- 随着该单位计算机网络的发展,需要将原来的网络划分成三个独立的网络(子网1、2、3),新的子网需要重新申请B类IP地址

- 这个时候会造成浪费

- 需要花时间和费用来申请

- 增加其他路由器中路由表的数量

- 浪费原网络中剩余的大量IP地址

- 这个时候,如果可以从IP地址的主机号部分,借用一些位,作为子网号来区分不同的子网,就可以避免浪费

- 例如,可以借用16位主机号中的8位作为子网号,就可以将剩余IP地址划分开,分给不同的网络

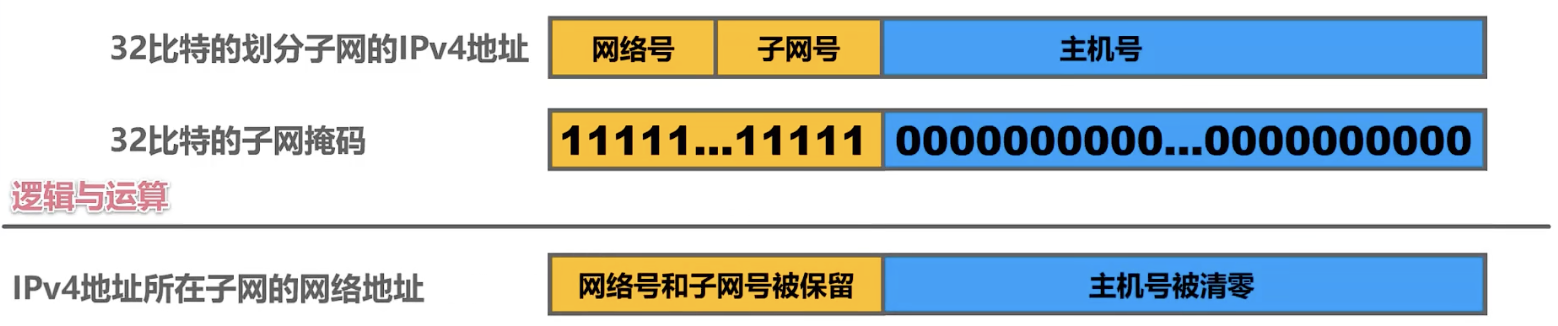

- 我们和计算机怎么知道分类地址中,有多少比特被用作子网了呢? => 子网掩码

-

32比特的子网掩码,可以表明分类IP地址的主机号部分,被借用了几个比特作为子网号

- 32位分类IP地址:网络号+主机号

- 32位划分子网的IP地址:网络号+子网号+主机号

- 子网掩码使用连续的比特1来对应网络号和子网号,用连续的比特0来对应主机号

- 将划分子网的IP地址,与其相应的子网掩码进行逻辑与运算,就可以得到IPv4地址所在子网的网络地址

-

举例

-

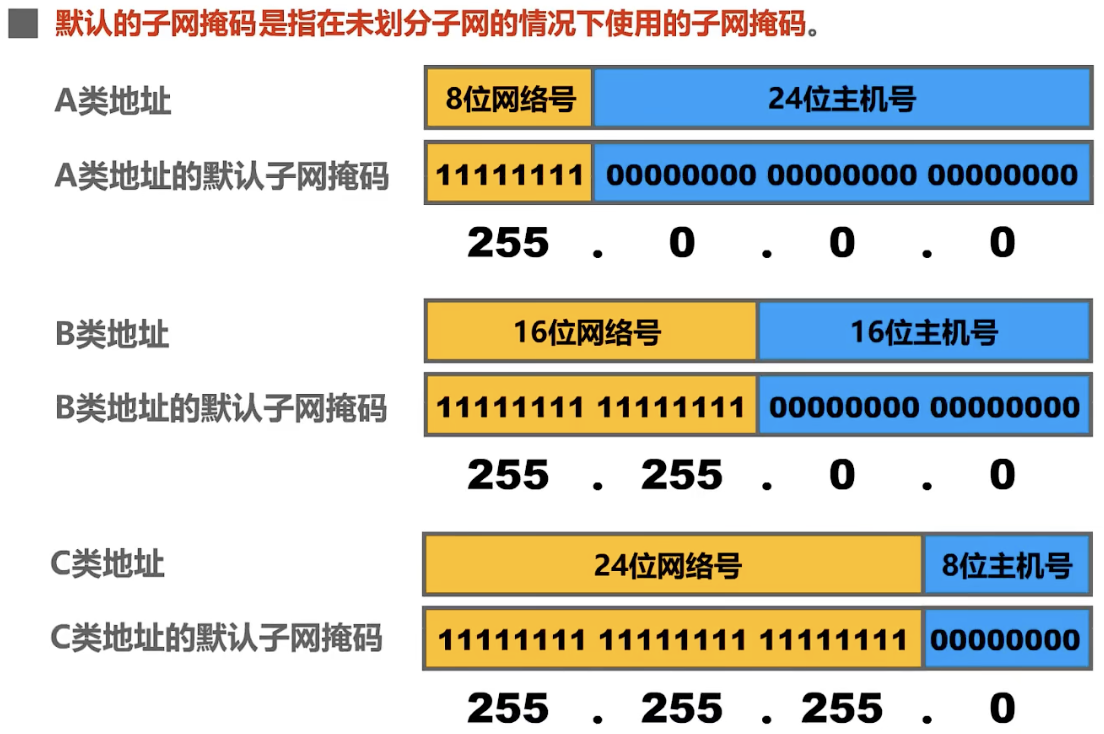

默认子网掩码是指,在未划分子网情况下使用的子网掩码

-

- 问题引入:如某单位有一个大型的局域网需要连接到因特网

-

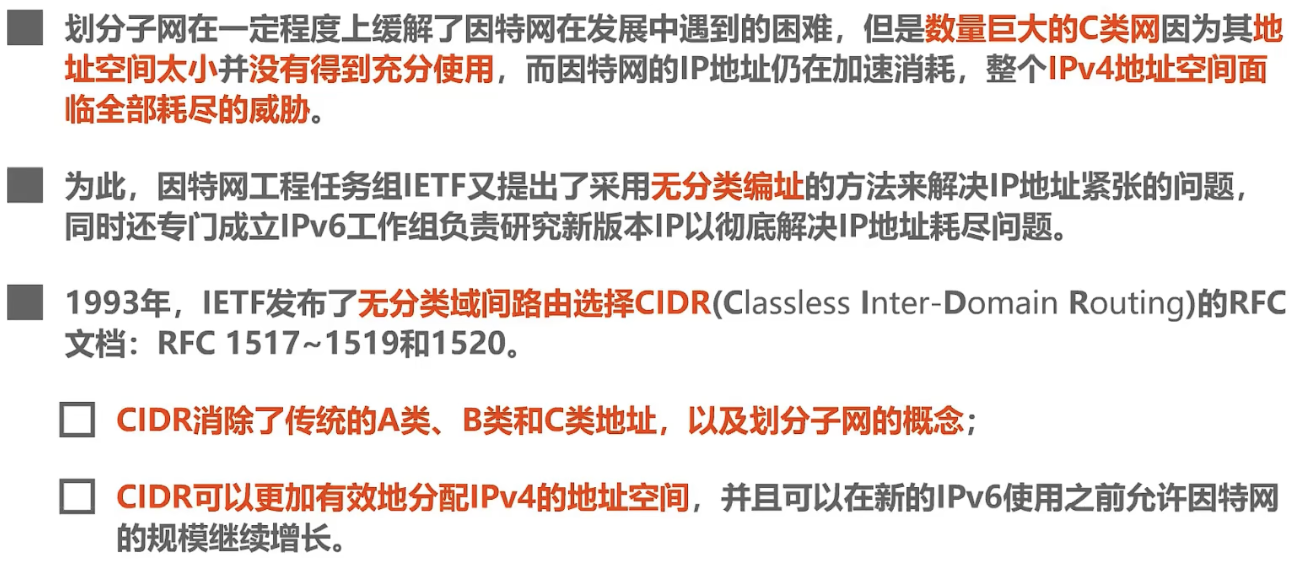

无分类编址的IPv4地址

-

问题引入

-

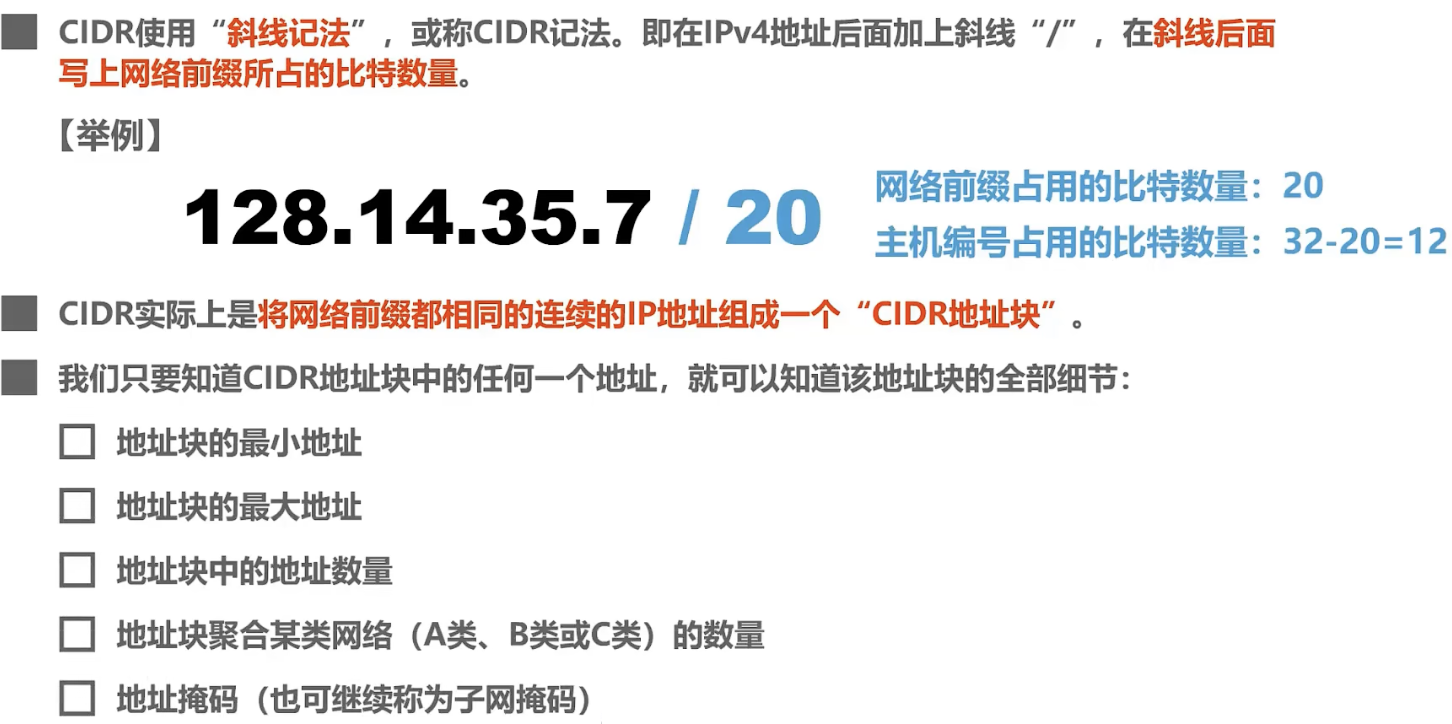

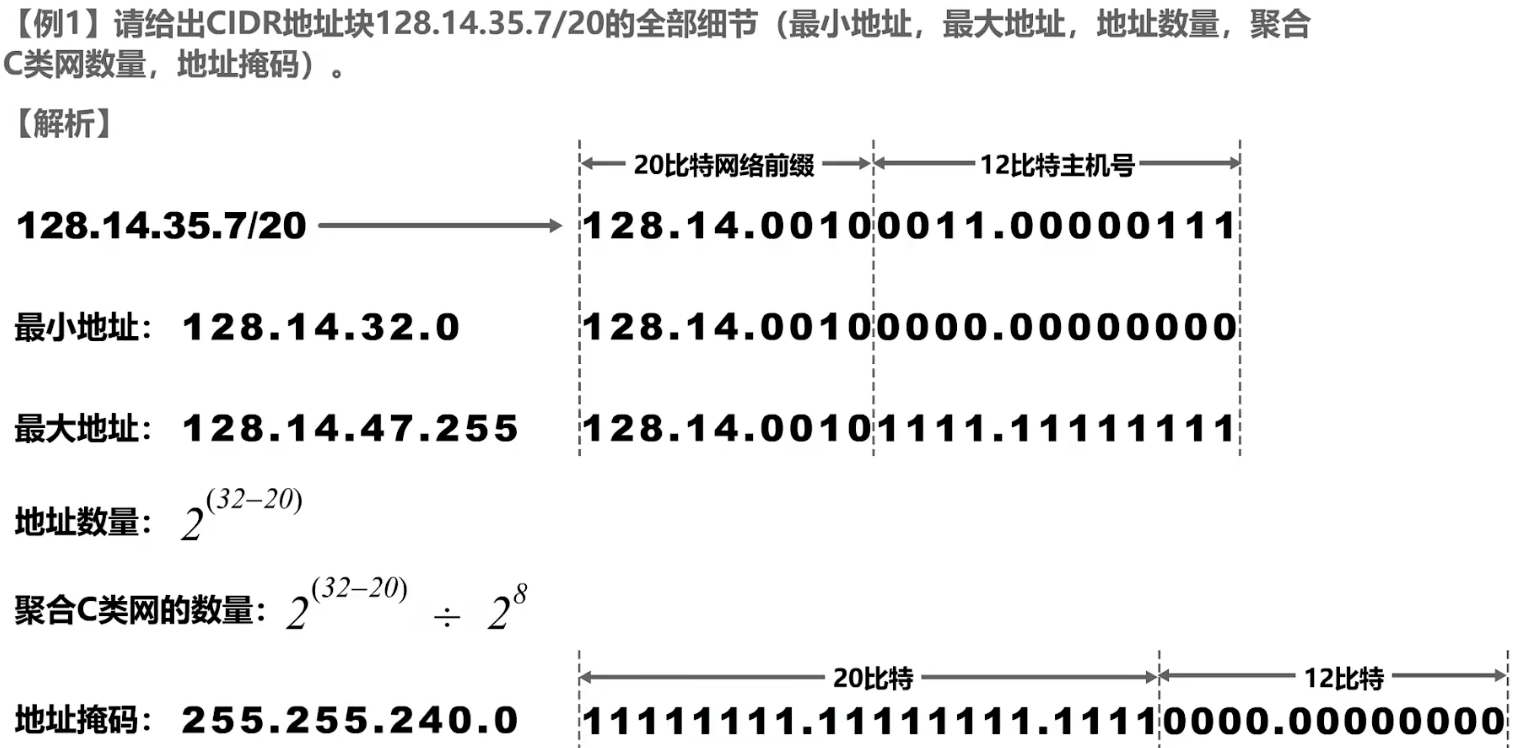

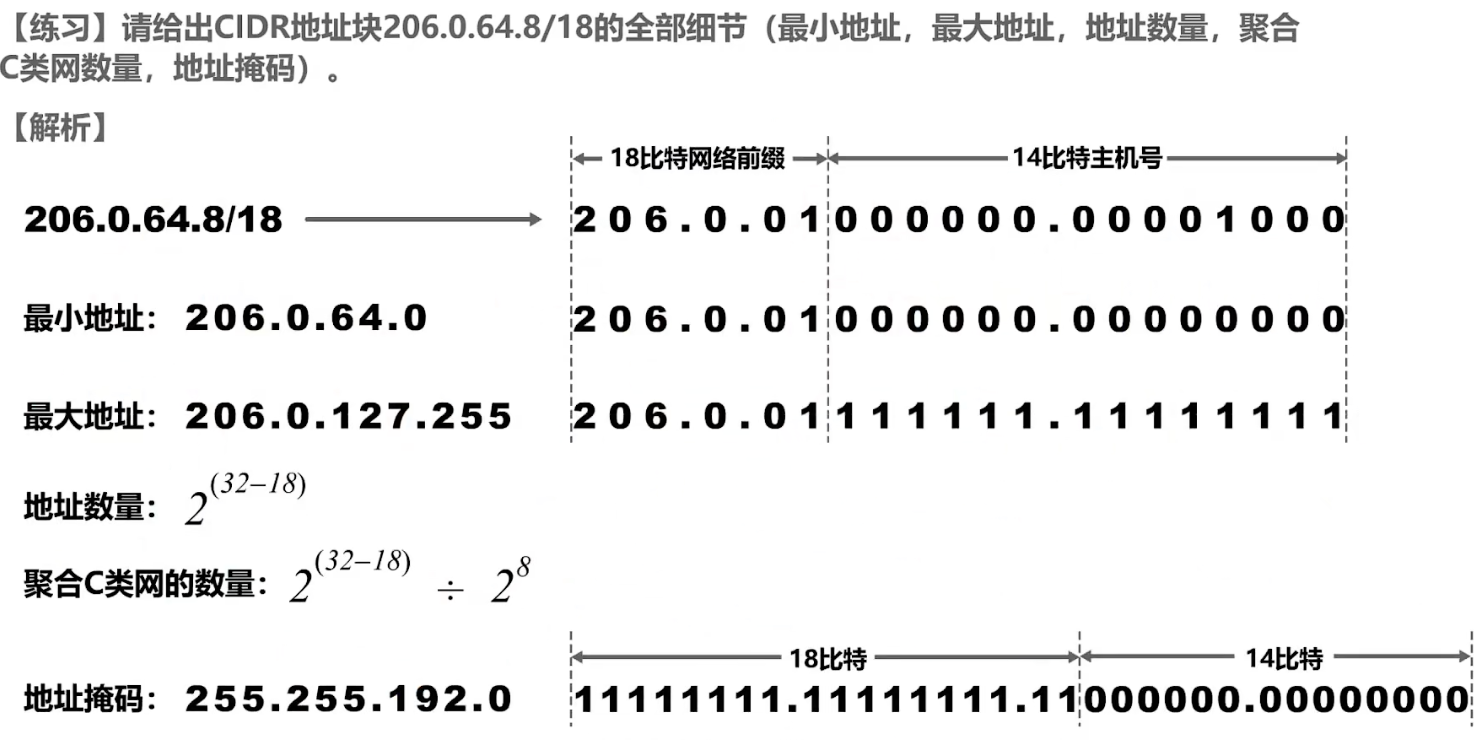

CIDR

-

举例

-

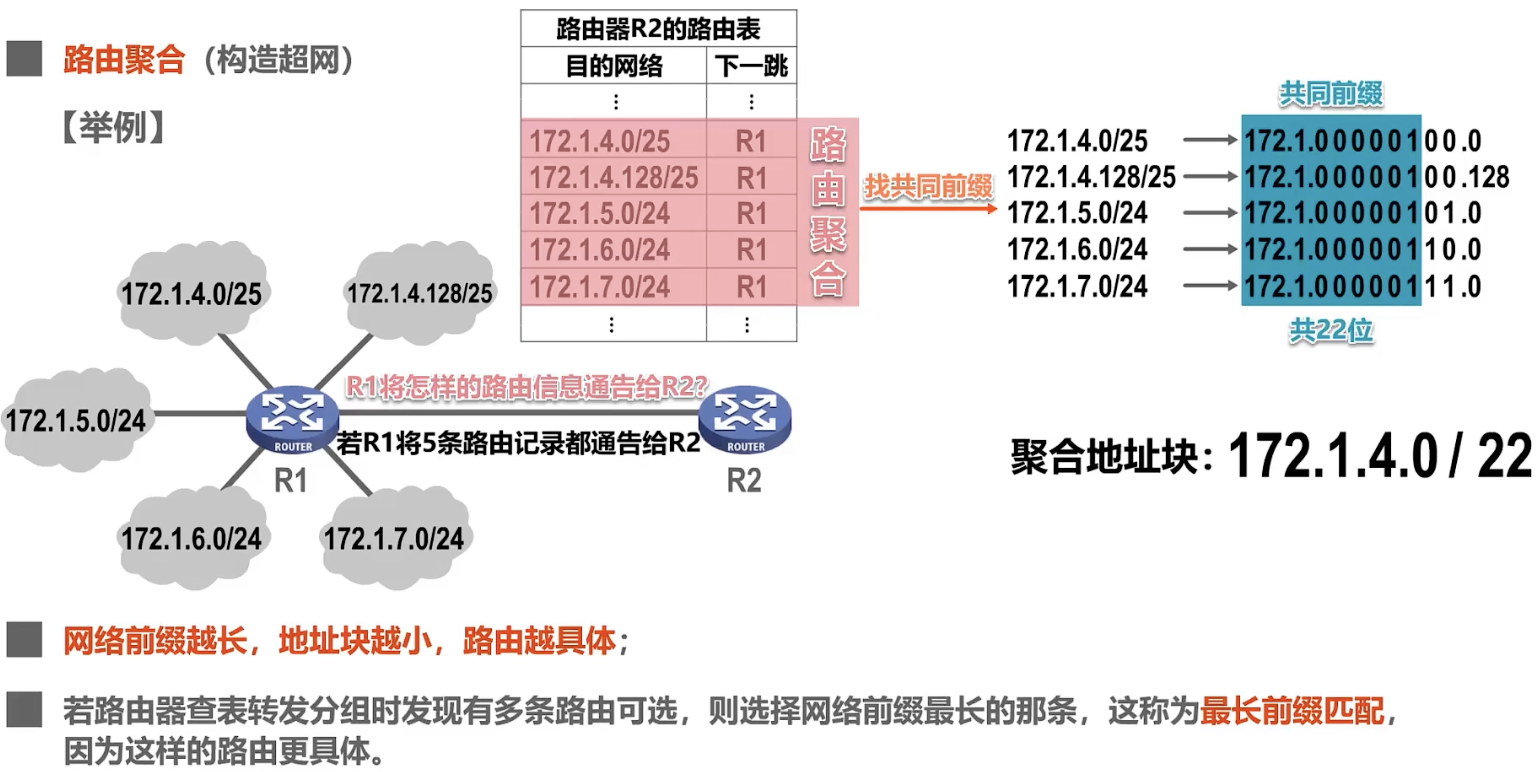

路由聚合

-

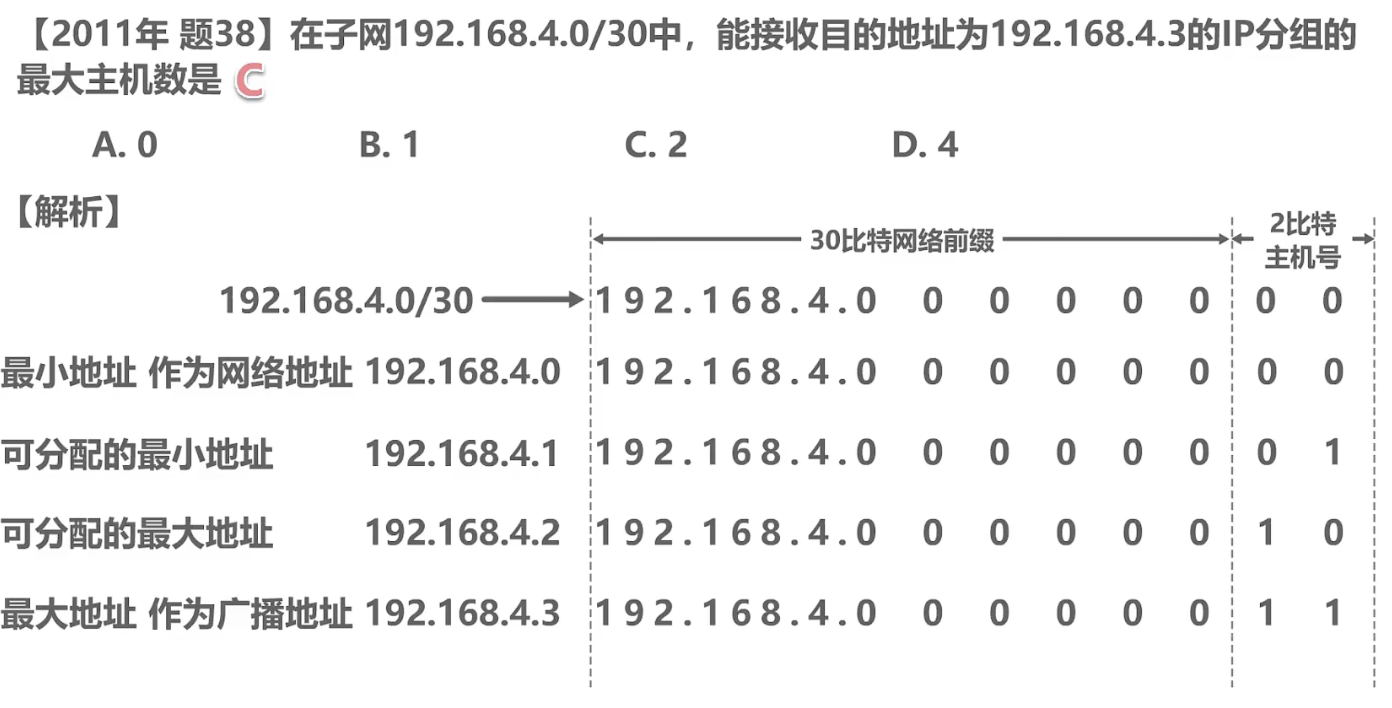

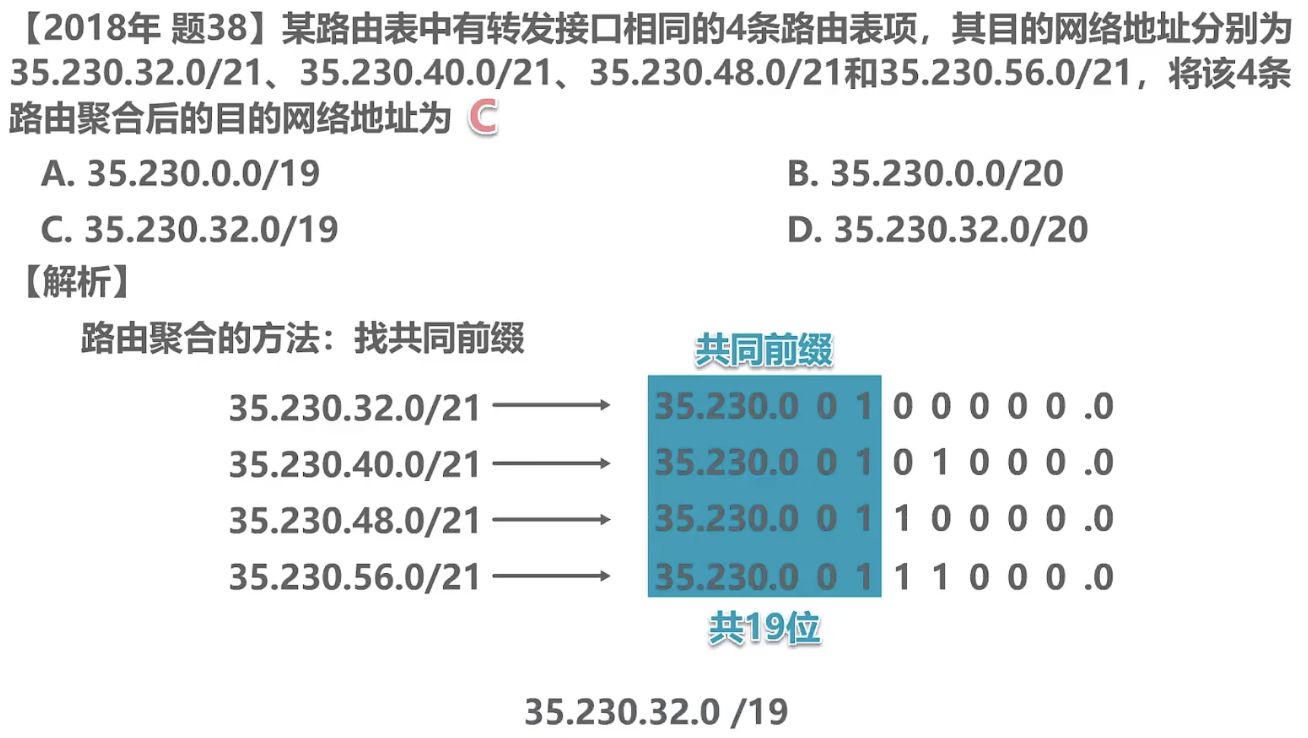

练习

-

-

IPv4地址的应用规划

-

IP地址的分配是通过一个分层、授权式的管理体系和一系列技术协议共同完成的任务,其核心思想是

集中管理,分层授权,分级分配 - 企业或终端用户需要时,可以向这些机构提出申请,分配到属于自己的公网IP,其可以作为自己网络与Internet连接的端口

- 使用

网络地址转换技术NAT ,可以允许局域网内部主机不拥有公网的IP地址,可以使用私有的IP地址段进行分配,如192.168.1.0/24、10.0.0.0/8或172.16.0.0/12,其地址信息会在路由器转发过程中进行转换 - 对于下层分配机构,其被分配到的是一个地址块,是需要进一步分配给下面用户的,正是下面将要讨论的如何分配一个地址块

flowchart TD A[ICANN

全球最高管理机构] -->|授权给| B[五大洲区域性互联网注册机构

RIRs(如APNIC)] B -->|分配大地址块给| C[本地互联网注册机构

LIR/ISP(如中国电信)] C -->|分配更小地址块给| D[大型企业] C -->|分配单个IP地址给| E[终端用户] -

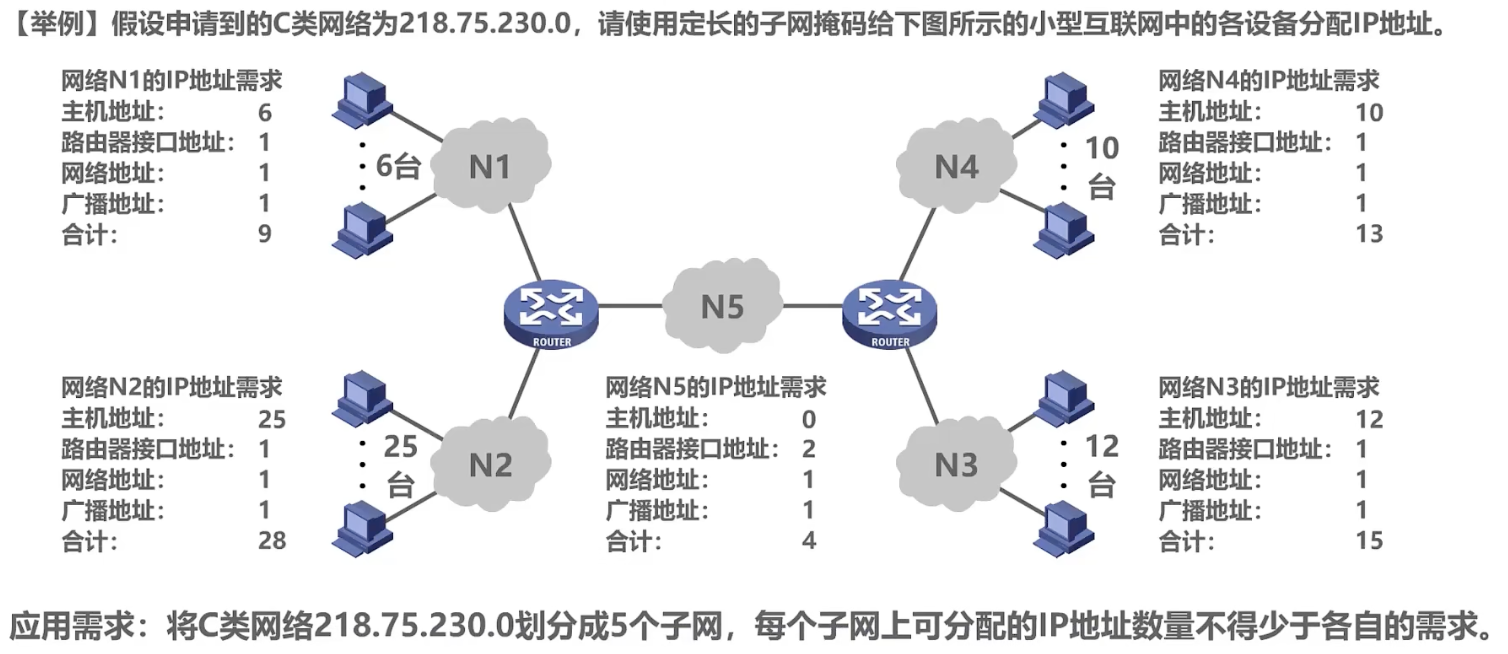

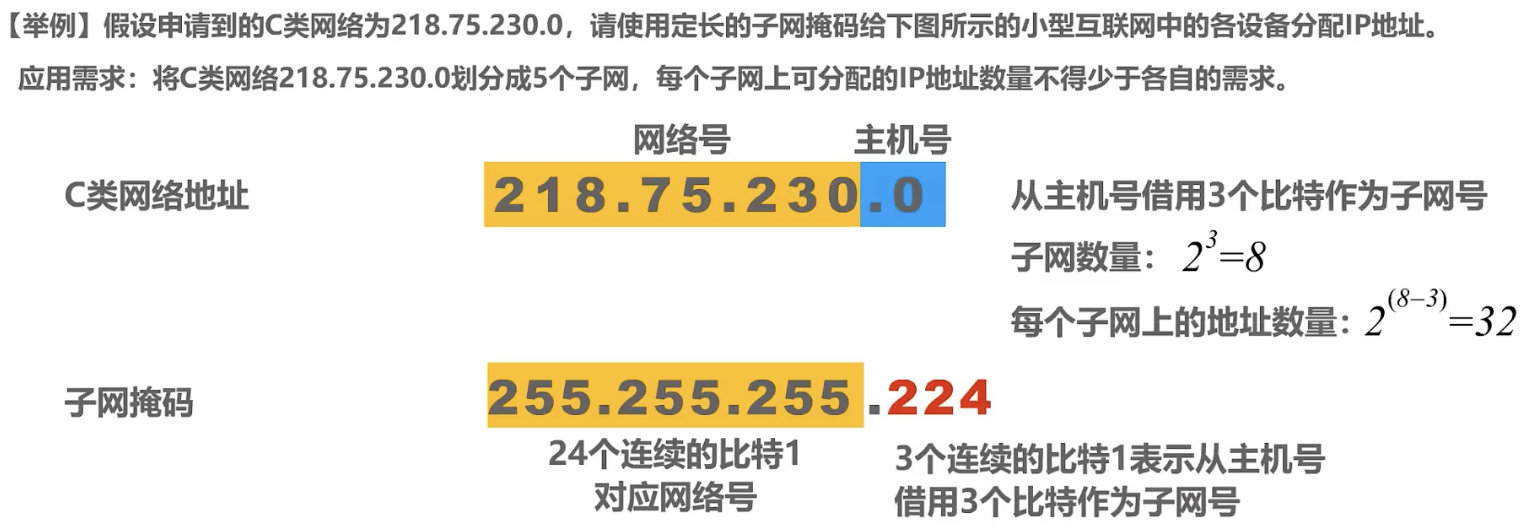

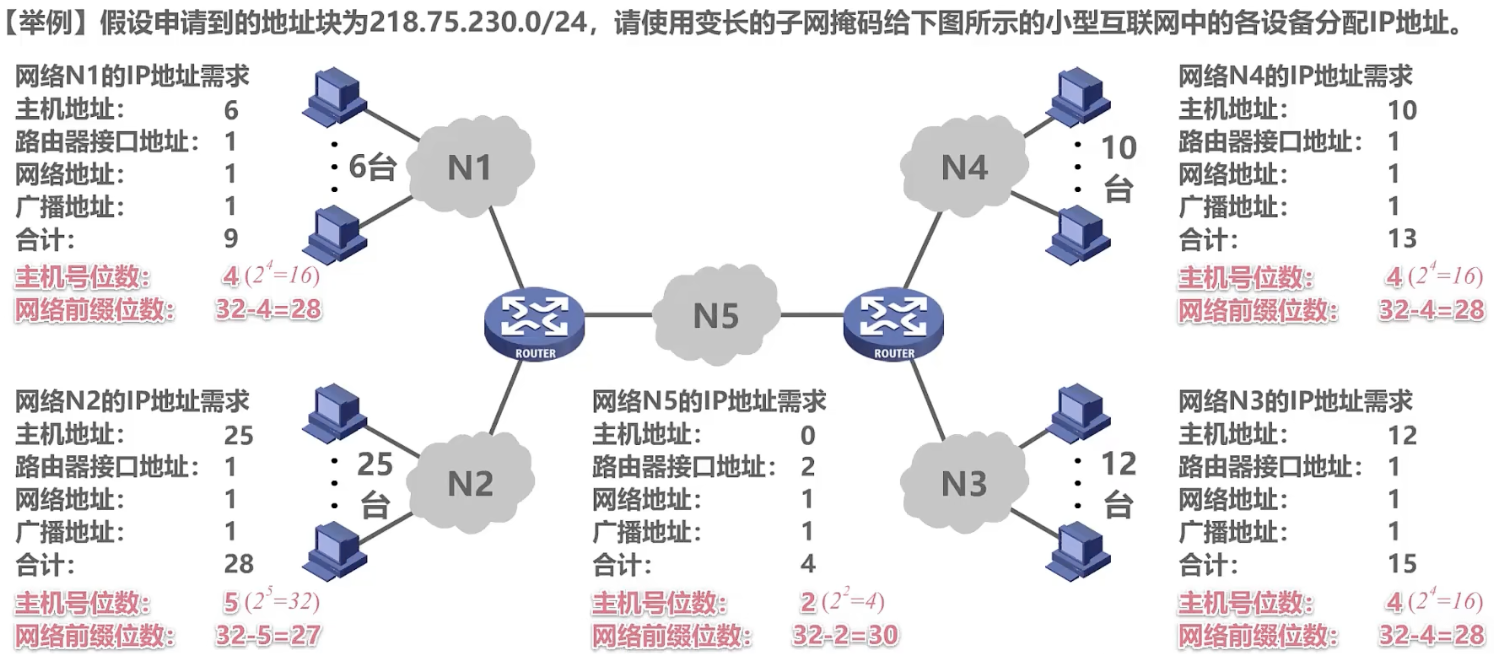

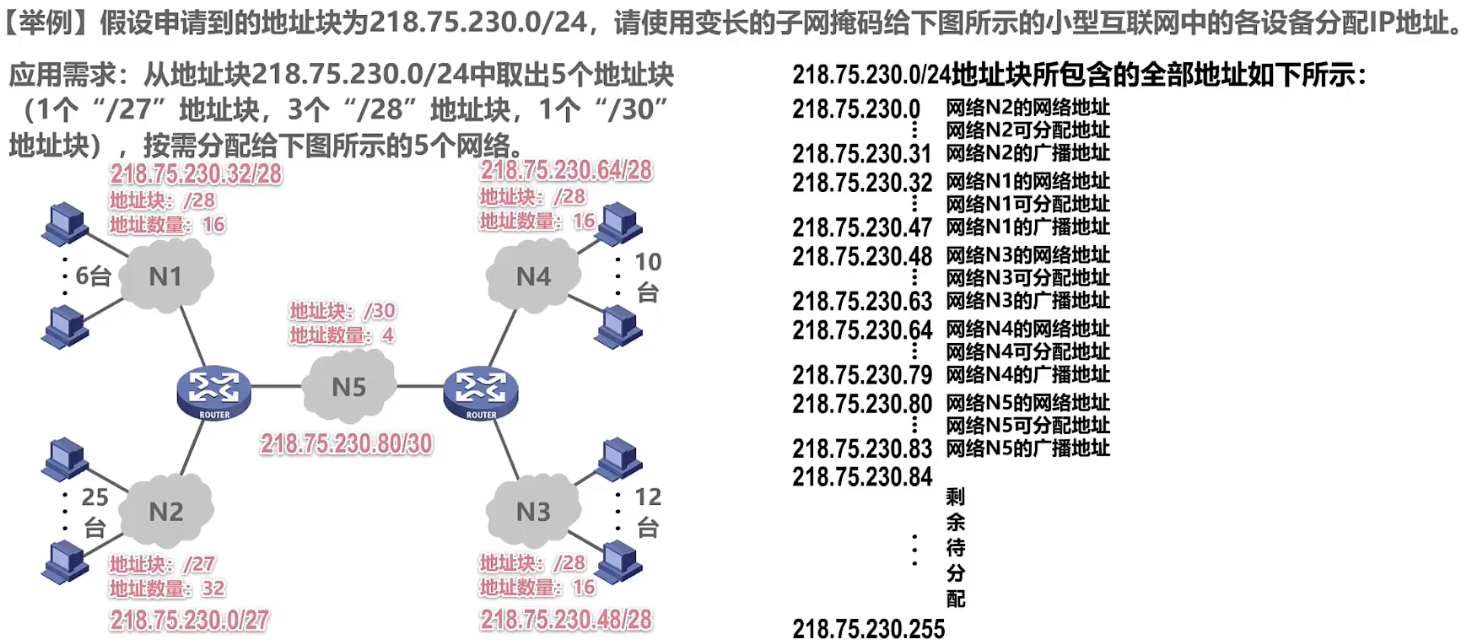

在给定一个IPv4地址块时,如何将其划分为几个更小的地址块,并将这些地址块分配给互联网中的不同网络,进而可以给各网络中的主机和路由器接口分配IPv4地址

-

一般有两种方法

- 定长的子网掩码(Fixed Length Subnet Mask,FLSM)

- 使用同一个子网掩码来划分子网

- 每个子网所分配得到的IP地址数量相同,容易会造成浪费

- 举例

-

-

-

- 变长的子网掩码(Variable Length Subnet Mask)

- 使用不同的子网掩码来划分子网

- 每个子网所分配的 IP地址数量可以不同,尽可能减少对IP地址的浪费

- 举例:

-

-

-

- 定长的子网掩码(Fixed Length Subnet Mask,FLSM)

250731 IP数据报的交付与路由问题

IP数据报的转发与发送过程

- 2个过程:主机发送IP数据报,路由器转发IP数据报

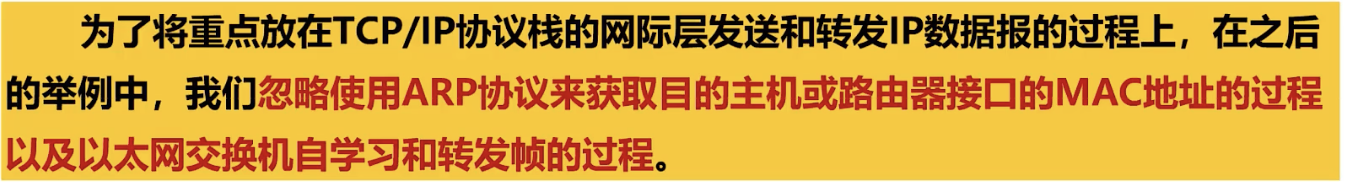

- 直接交付与间接交付

-

在同一个子网中的数据,可以直接交付,在不同网络中的数据,需要通过路由器间接交付

-

-

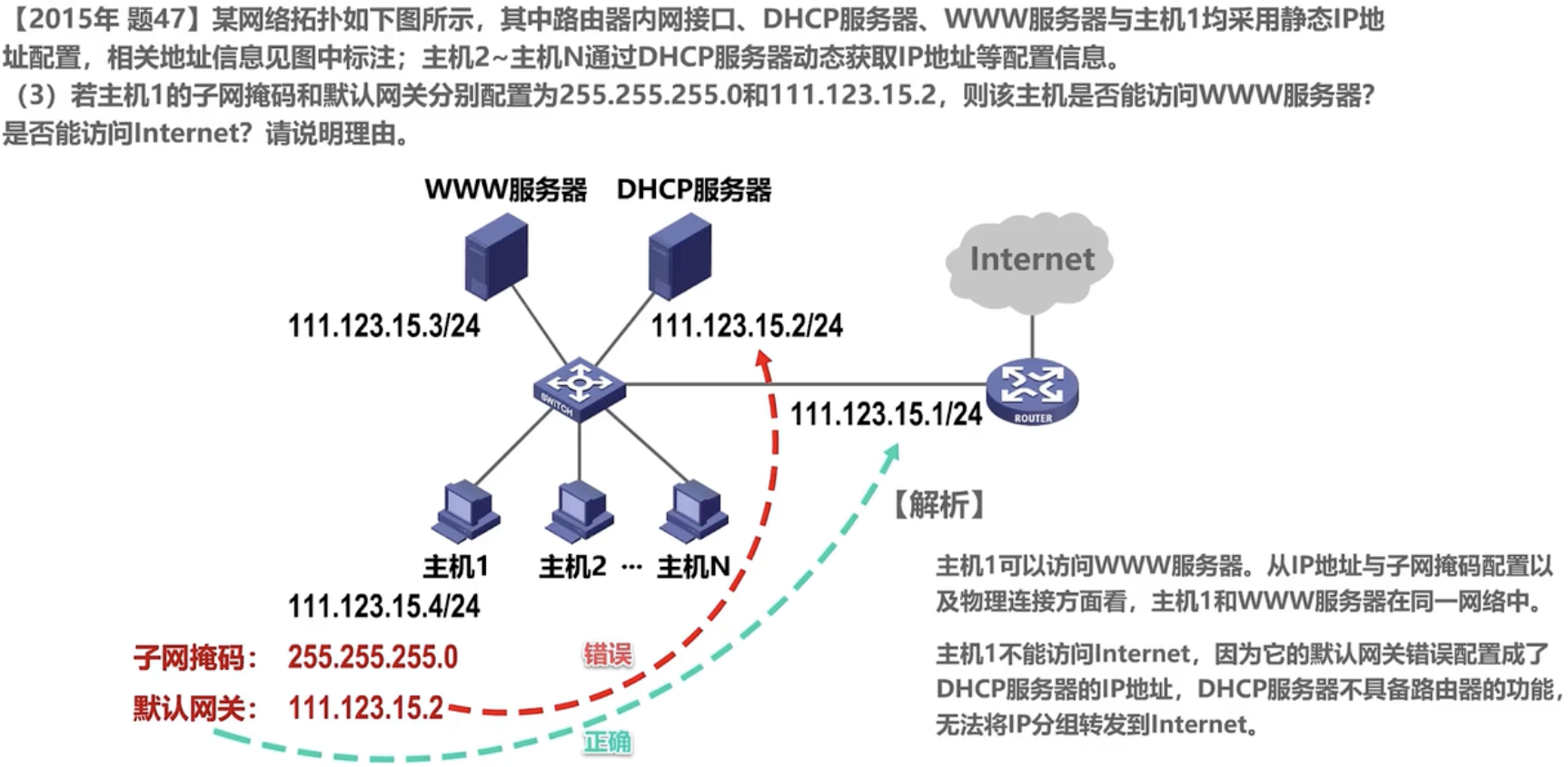

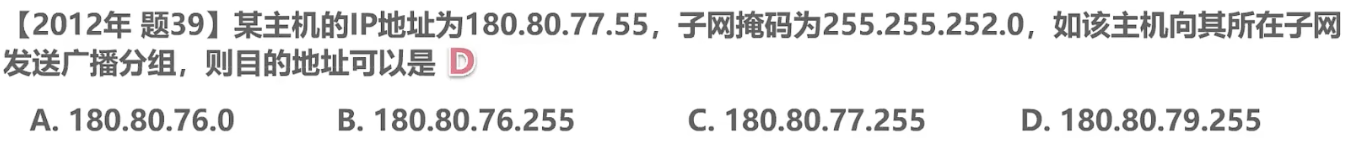

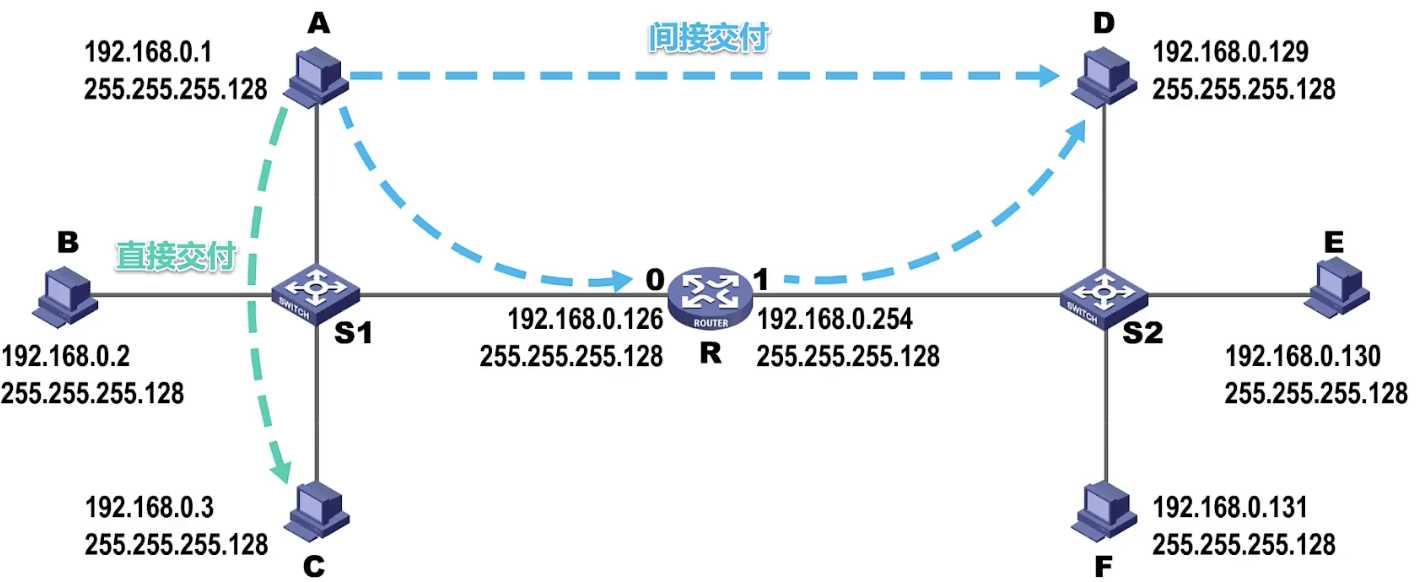

源主机如何知道目的主机是否与自己在同一个网络中?

- 在数据报文发送时,源主机一定知道自己的IP地址和子网掩码,以及目的主机的IP地址

- 将源主机和目的主机的IP地址与自己的子网掩码做逻辑与运算,可以得到两个网络地址,如果相同,则说明两个主机在相同的网络中,否则不同

-

当网络不通时,需要通过路由器进行转发,这时源主机怎么知道是否有路由器连接目的主机?以及怎么找到是哪个路由器呢?

- 每个子网中,都需要被指定一台路由器,数据需要经由该路由器与外界进行转发;这个路由器也被称做默认网关

-

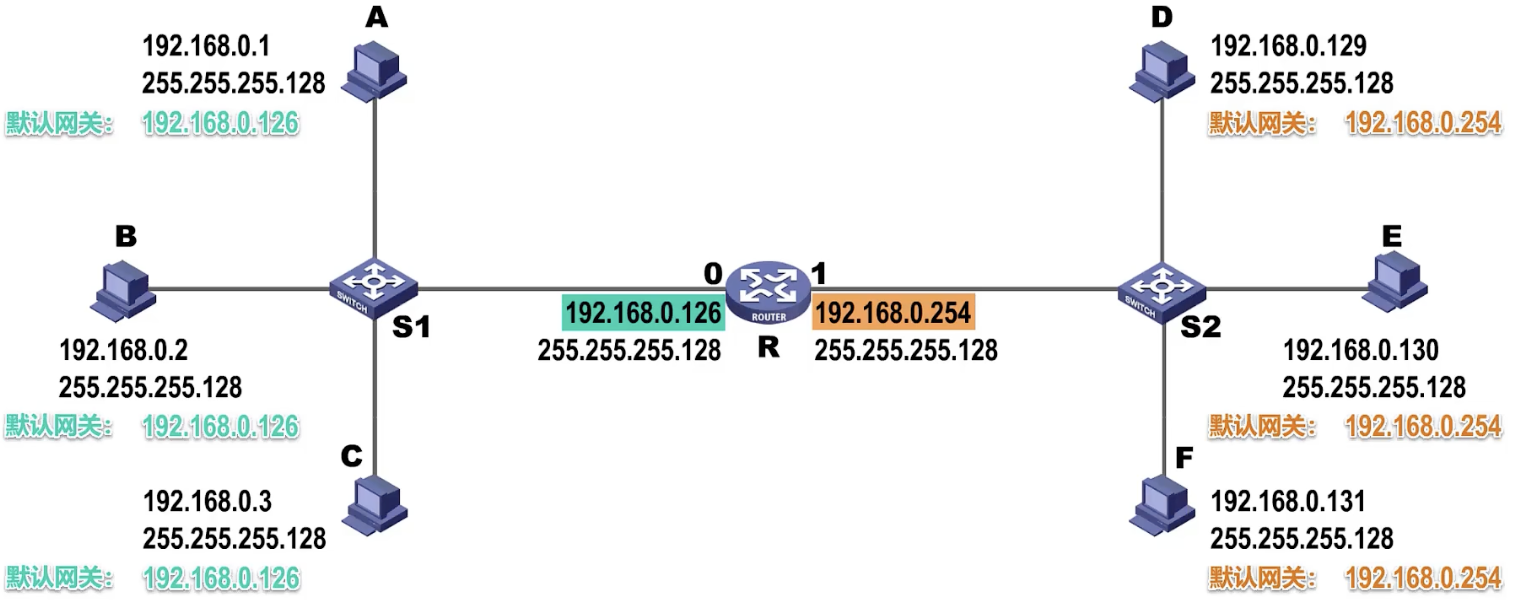

间接交付过程

-

当数据需要间接交付时,源主机会将数据交付给自己的默认网关

-

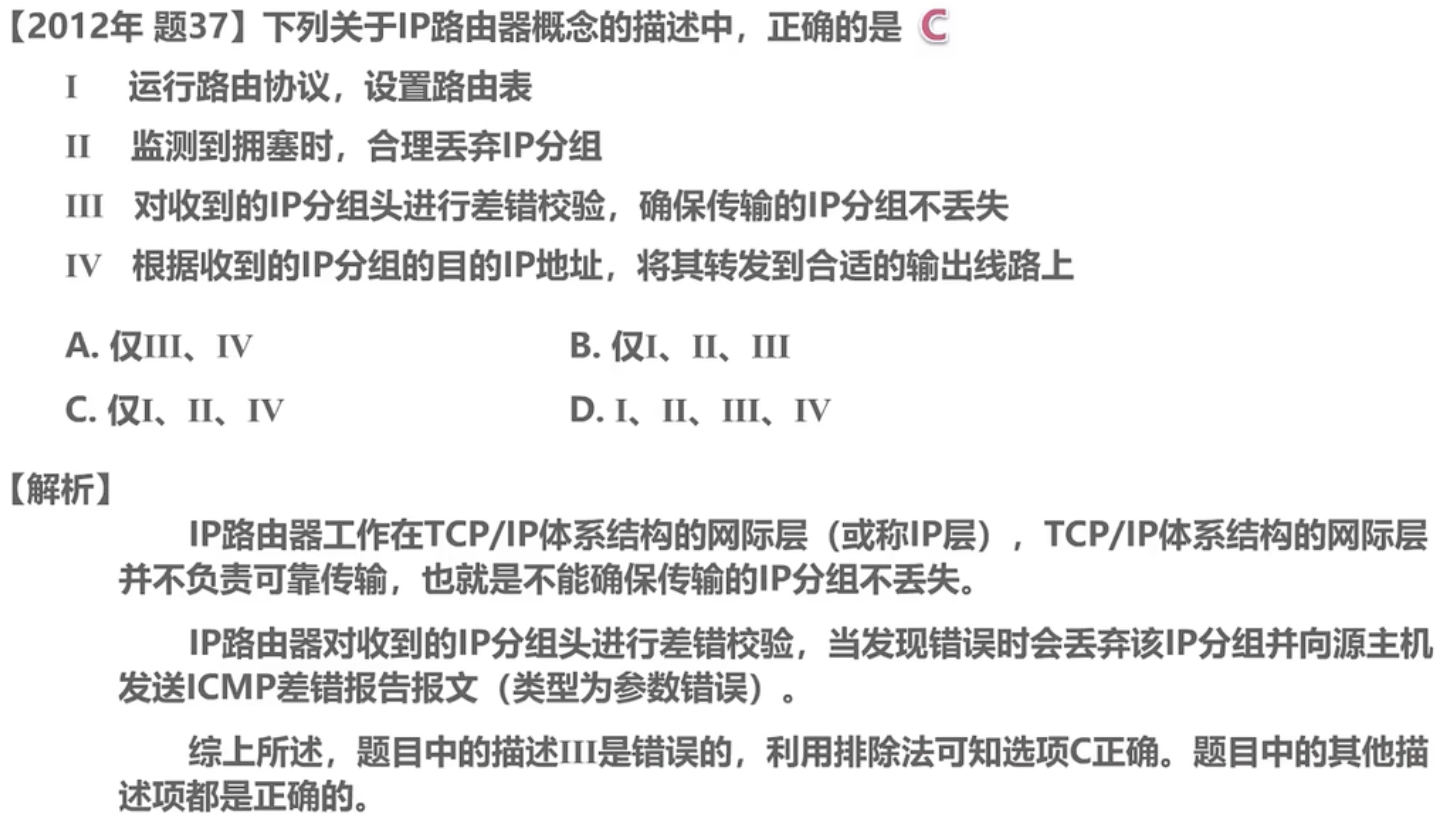

路由器收到数据报之后首先会检查IP数据报的首部是否出错

- 出错时丢弃该数据报并报告源主机

- 若没有出错,则进行转发

-

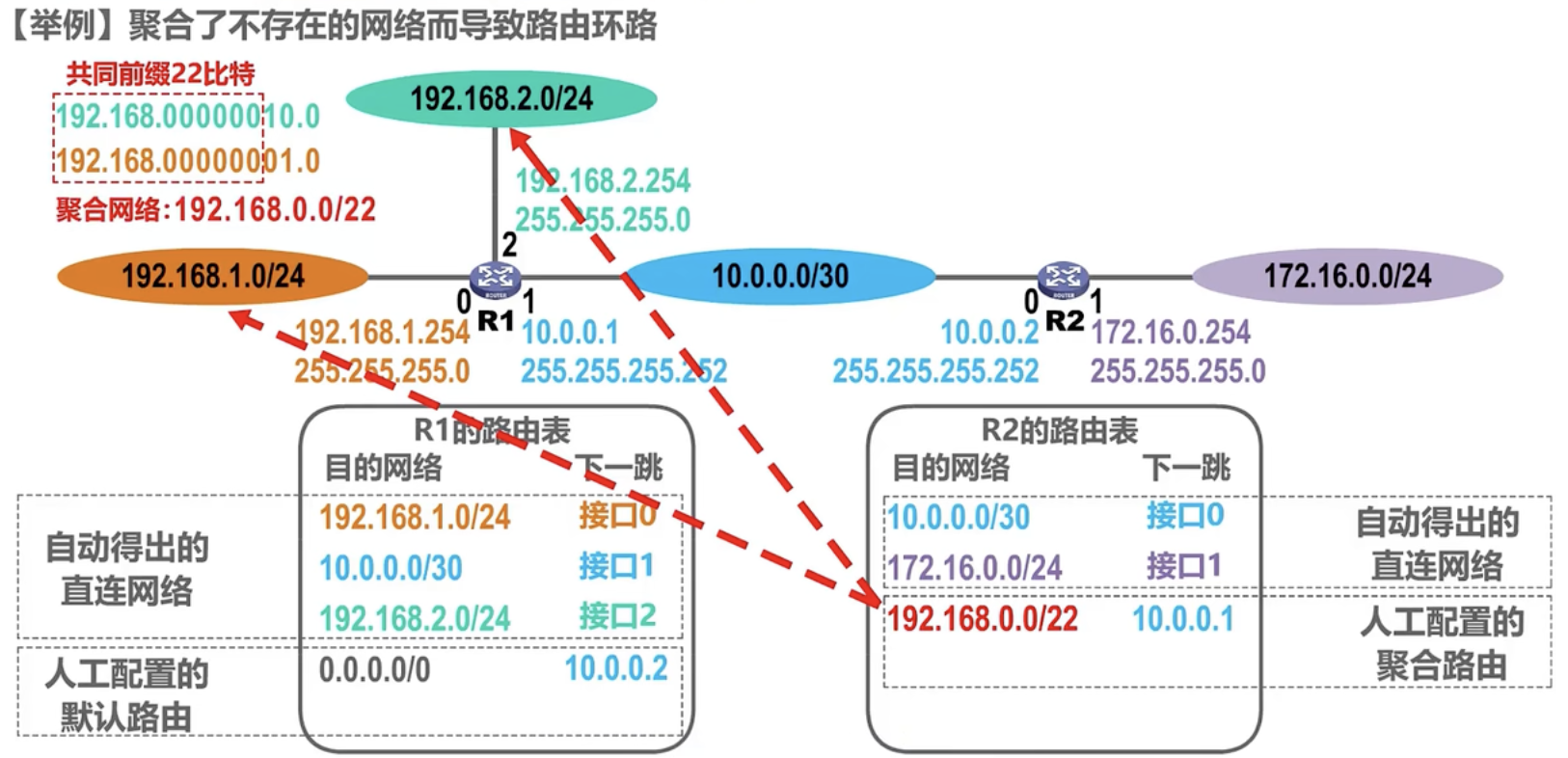

路由器根据IP数据报的目的地址,在路由表中查找匹配的条目(路由表中存储目的网络地址和地址掩码)

- 若找到匹配的条目,则转发给条目中指示的下一跳(可能自己的另一个接口,或者另一个直连的路由器)

- 若找不到,则丢弃该IP数据报并通告源主机

- 这里其实还有一个关键问题,就是路由表结构的设计(可以是管理员配置的静态路由,也可以是路由器自动生成的动态路由),从而确保查询速度(之后进行讨论)

-

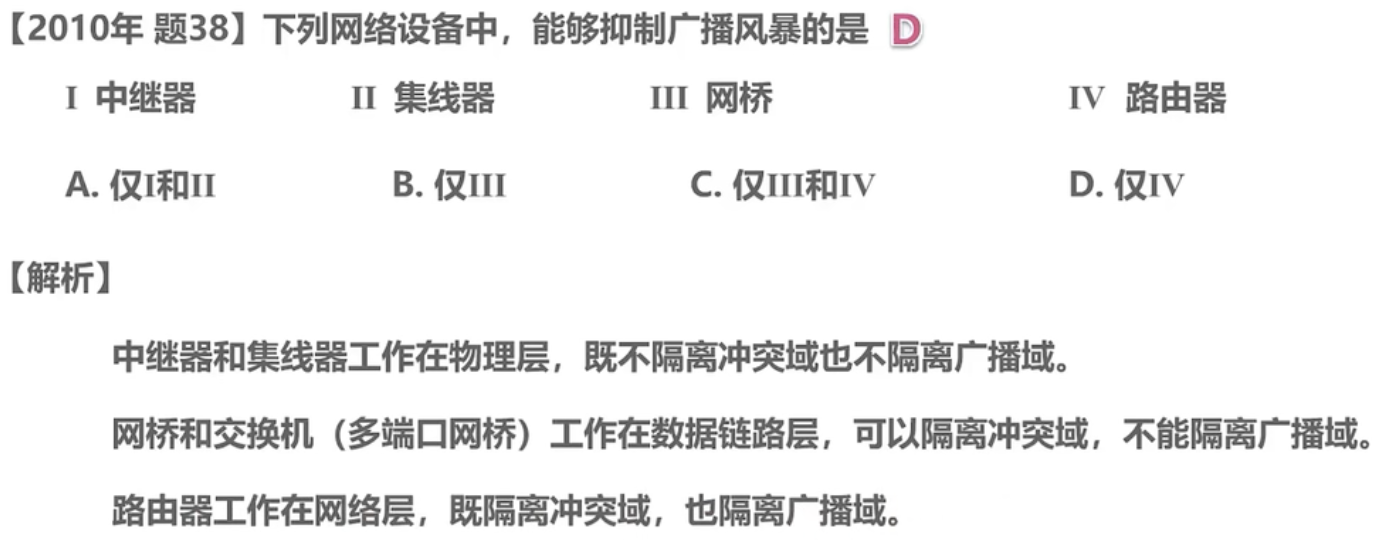

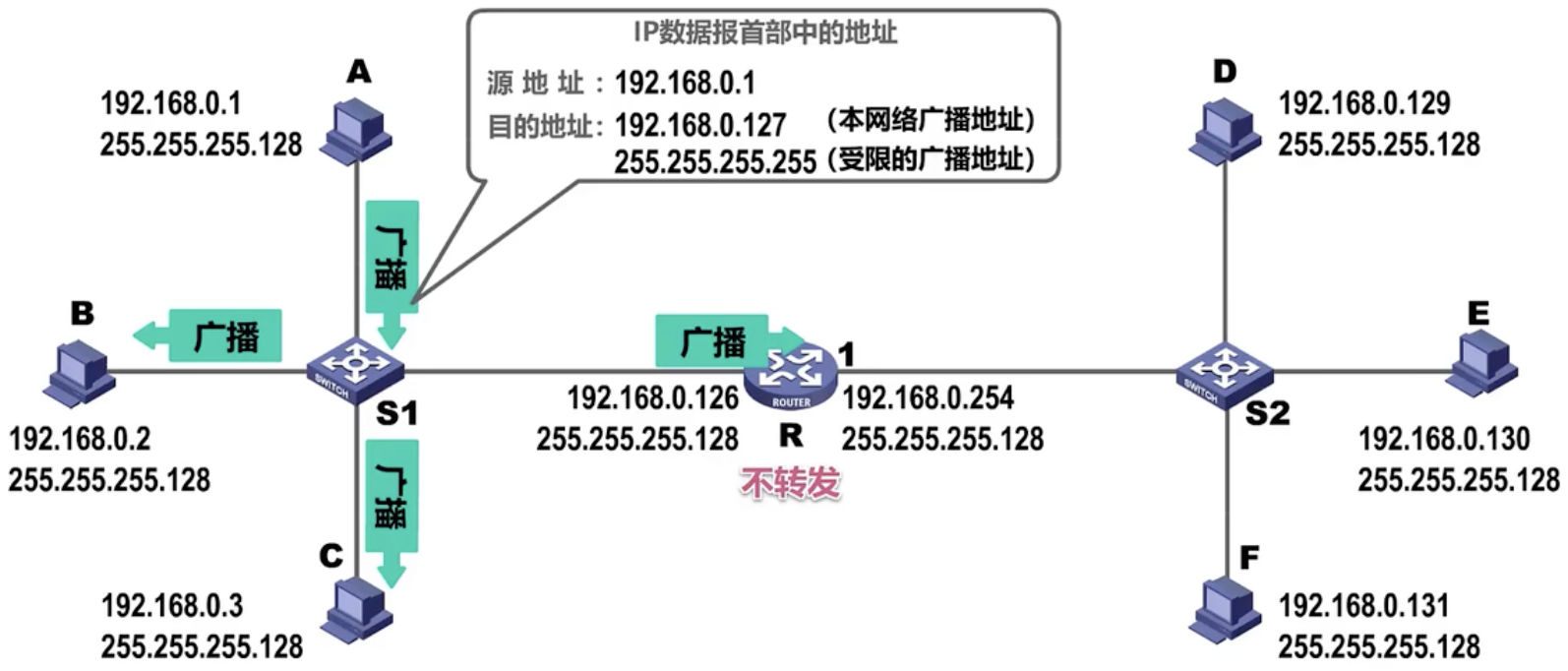

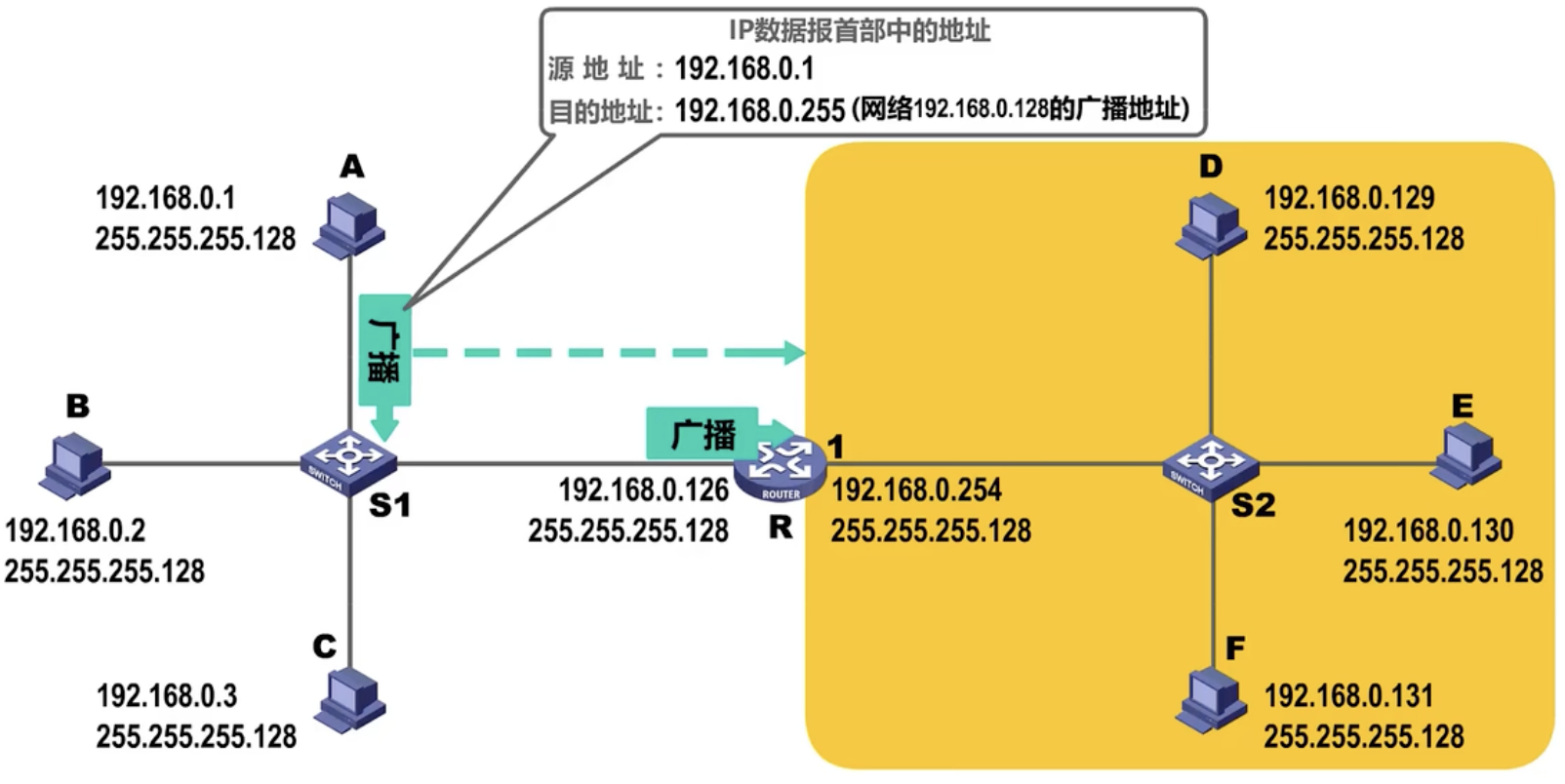

路由器对广播域的隔离:当源主机发送广播数据报时,当其被路由器接收时,不会进行转发,否则会出现广播风暴

- 例如主机A发送了一个广播数据报,该网络中的所有机器都可以收到该广播,但是路由器在收到之后并不会转发

-

练习

-

-

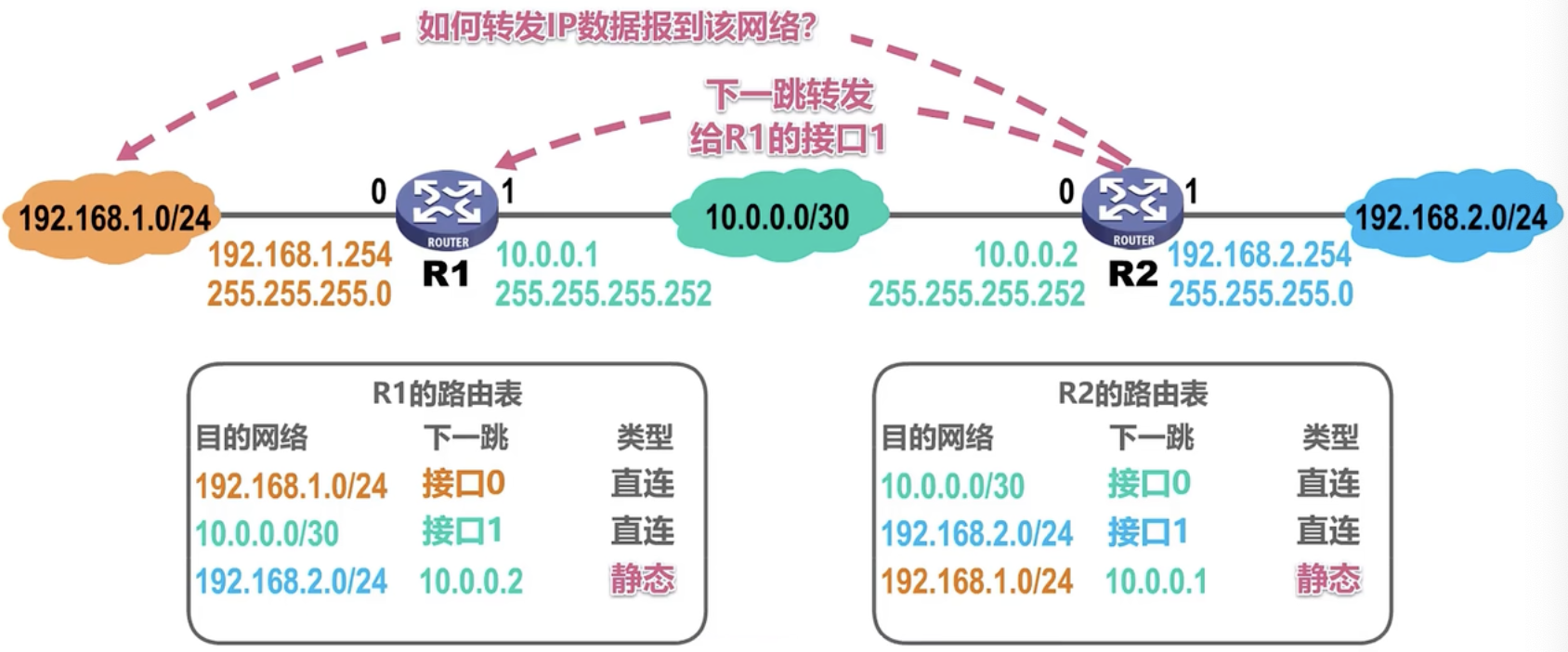

静态路由及其潜在的环路问题

- 用户或网络管理员使用路由器相关命令给路由器人工配置路由表,该方法简单、开销小,但不能及时适应网络状态(流量、拓扑等)的变化,一般只在小规模网络中使用

- 静态路由配置

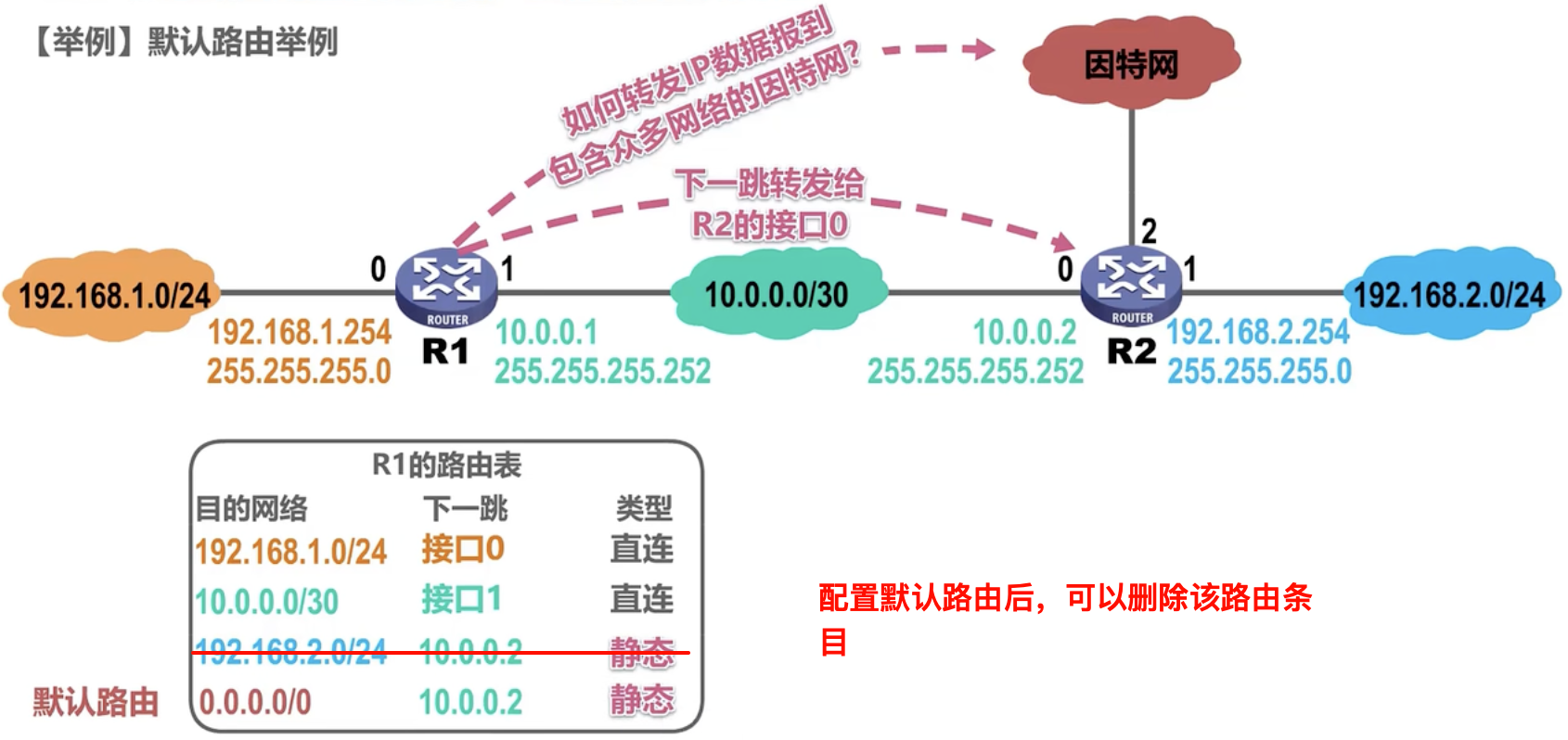

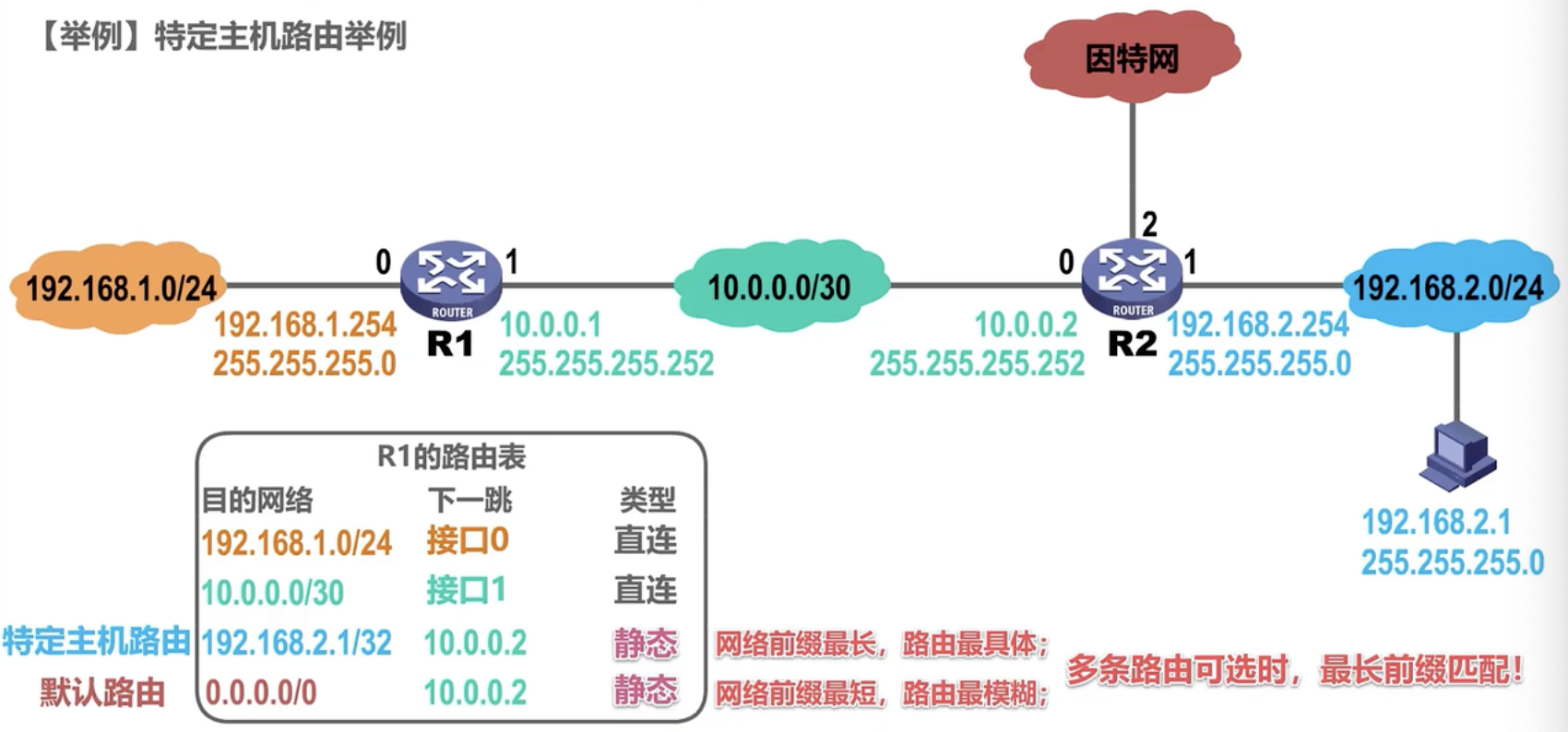

- 默认路由

- 若R2的接口2连接了因特网,现在主机需要发送数据给Internet中某个网络的某个主机,那么R1的路由设置需要添加该部分信息,数据才可以得到正确转发

- 但是,因特网中包含有众多的网络,如果每一个网络都需要配置路由条目,那人工配置就会有巨大的工作量,且极大地降低了查表转发速度

- 实际上,对于具有相同下一跳的不同目的网络的路由条目,可以使用默认路由条目来替代

- 默认路由条目的目的网络地址为0.0.0.0,地址掩码也为0.0.0.0,其CIDR形式为0.0.0.0/0

- 特定主机路由

- 一般用于网络管理人员对网络的管理和测试;或者在特定安全问题背景下,也可以采用特定的主机路由

- 在特定主机路由条目中,其目的网络地址为该主机的IP地址,地址掩码为255.255.255.255(CIDR为32)

- 最长匹配原则

- 路由表在配置过程中,地址是需要聚合的,称为聚合路由

- 特定主机路由前缀最长,路由最具体

- 默认路由前缀最短,路由最模糊

- 有多条路由可选时,遵守最长前缀匹配原则

- 路由表在配置过程中,地址是需要聚合的,称为聚合路由

- 默认路由

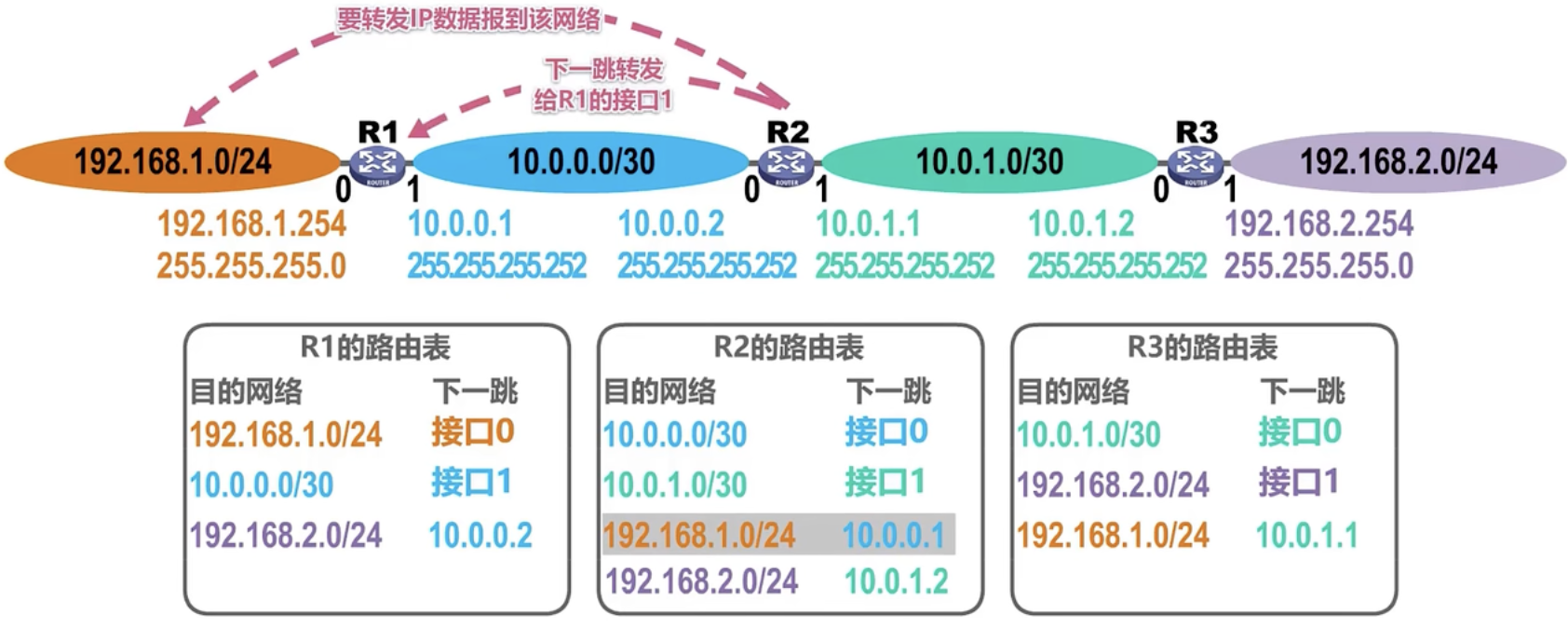

- 配置错误可能导致的问题

- 正确配置

- 直接配置错误导致的环路

- 为了防止IP数据包在路由环路中永远兜圈,在IP数据报首部设有生存事件TTL字段,IP数据报进入路由器后,TTL字段的值减1,若TTL的值不等于0,则被路由器转发,否则被丢弃

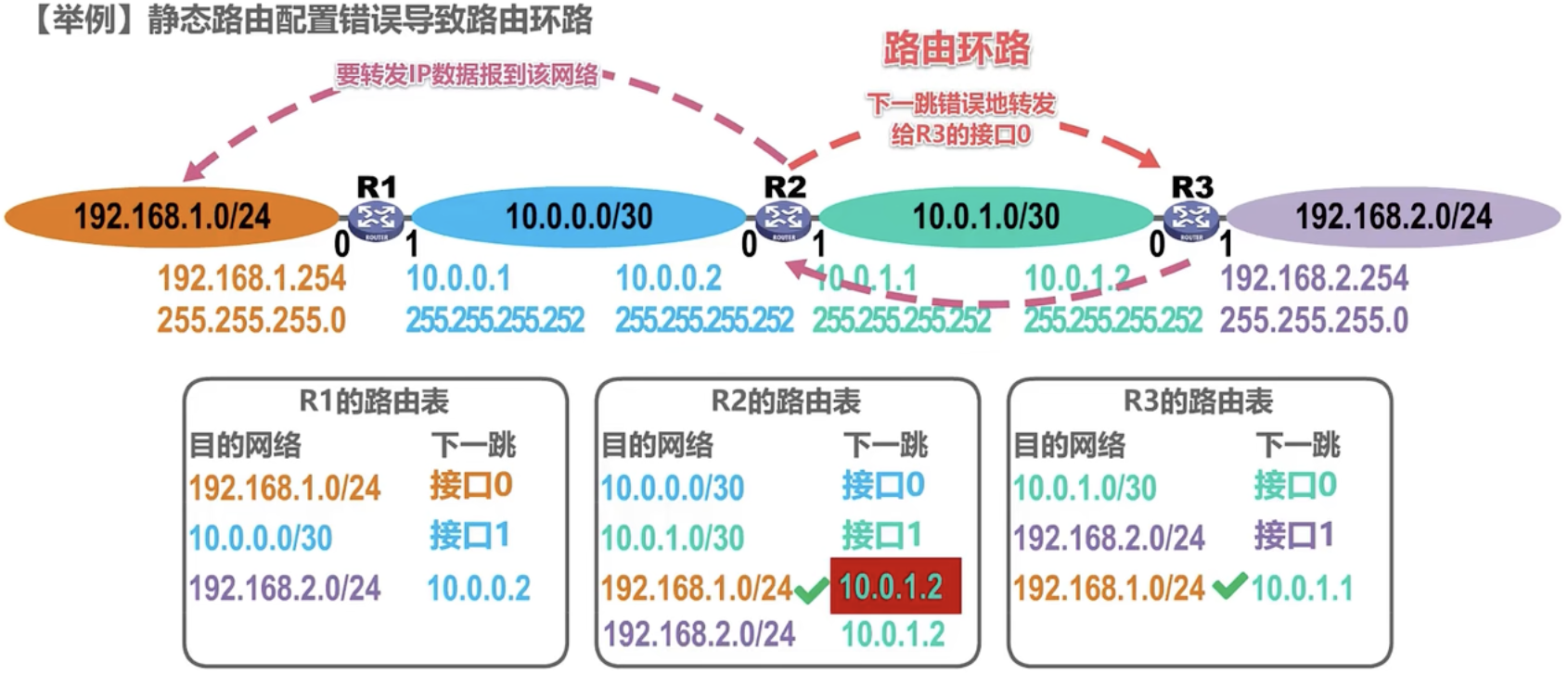

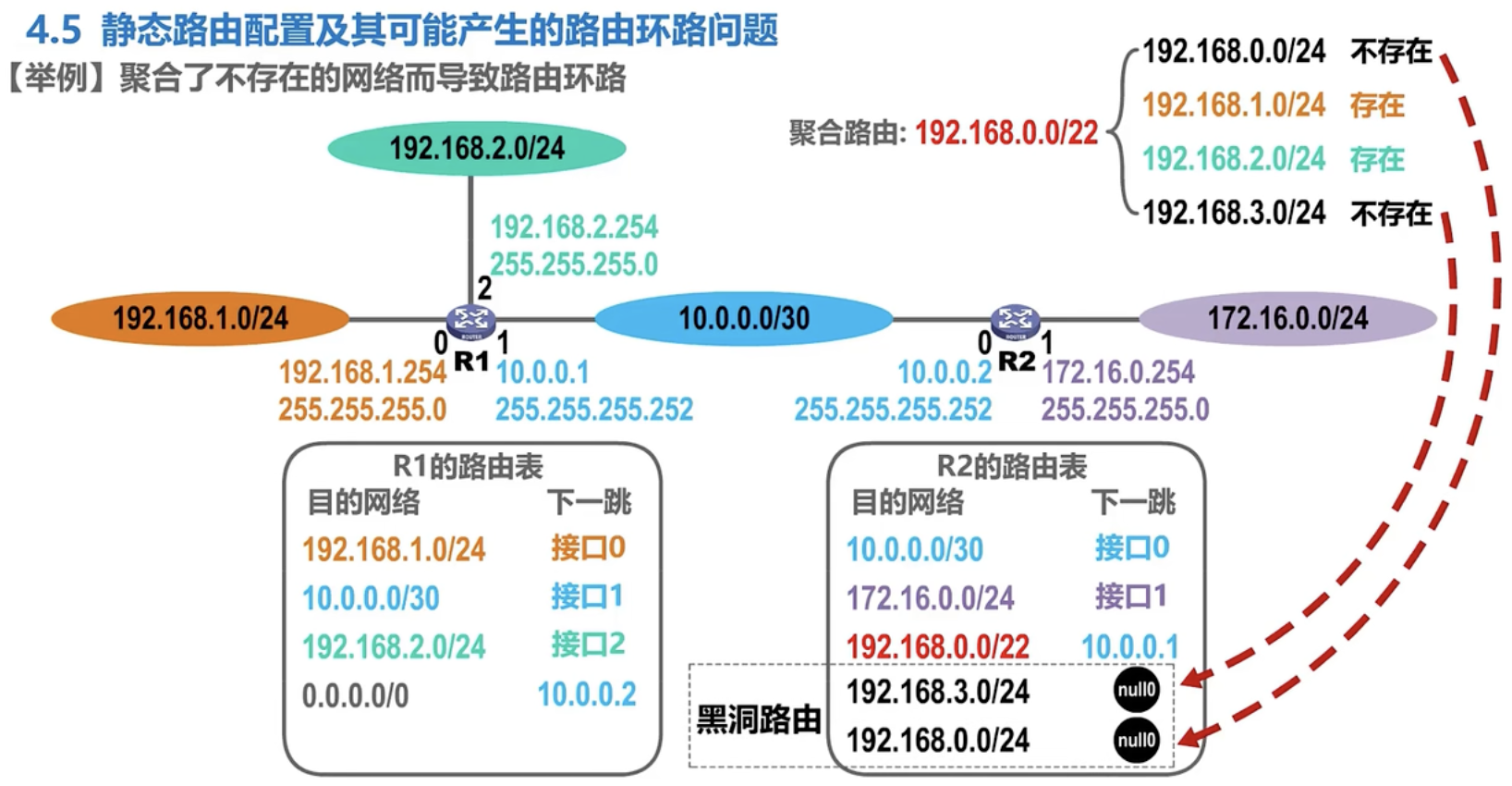

- 聚合不存在网络导致的环路

- 在使用聚合路由时,其可能会出现部分不存在的网络,其会通过默认路由再被返回来

- 可以使用黑洞路由的配置方法来排除这些不存在的网络(当下一跳地址为null0时,路由器丢弃该数据)

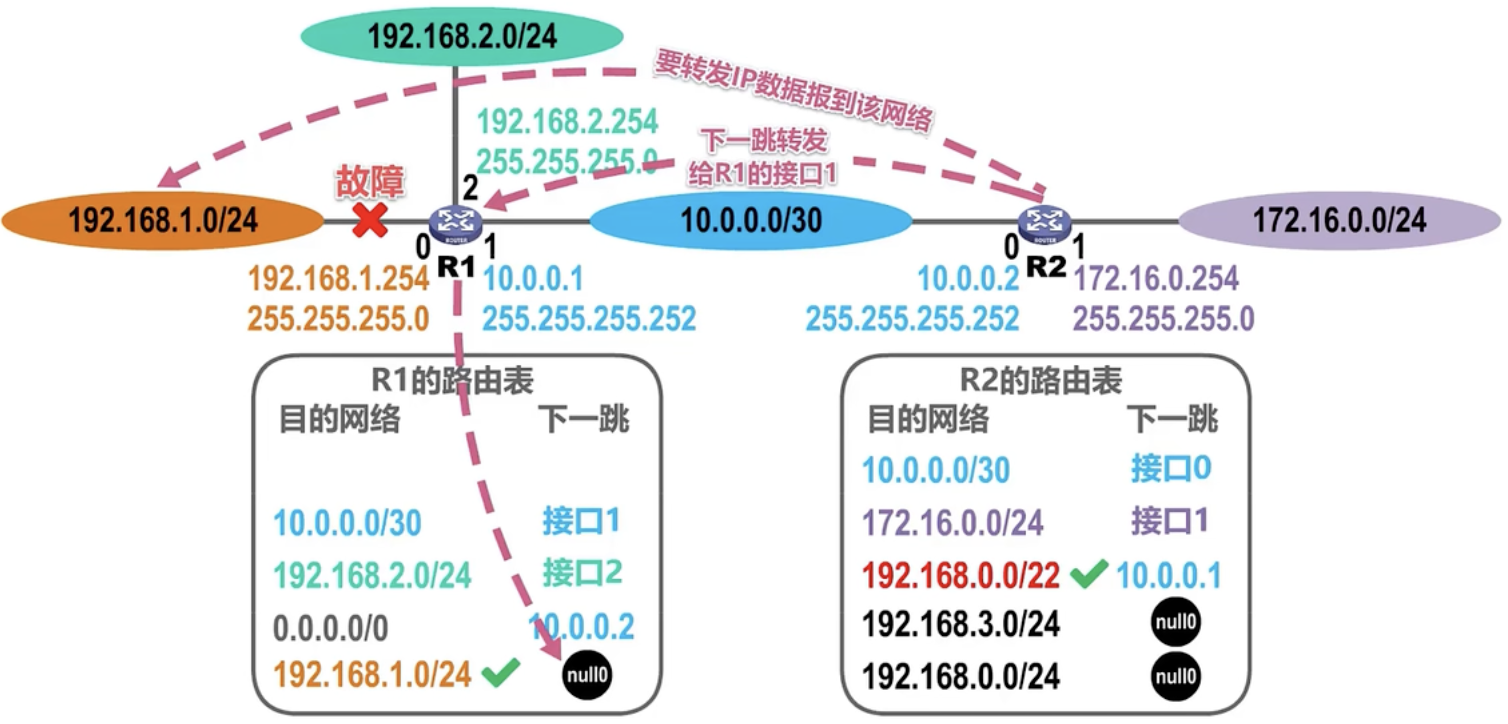

- 网络故障导致的路由环路

- 当路由器检测到网络故障而不可达时,其会在路由表中自动删除该直连网络的路由条目

- 此时,若要转发数据给该网络,其由于确实路由条目,而只能走默认路由转发,从而可能引发环路问题

- 可以通过配置黑洞路由来解决该问题

- 若路由器检测到故障消失、接口可用时,其会自动地得出其接口直连网络的路由条目,此时我们人工配置的黑洞路由条目会失效

- 若检测到接口直连的网络不可达,路由器会删除该直连网络路由条目,黑洞路由条目生效

- 正确配置

动态路由选择与路由选择协议

-

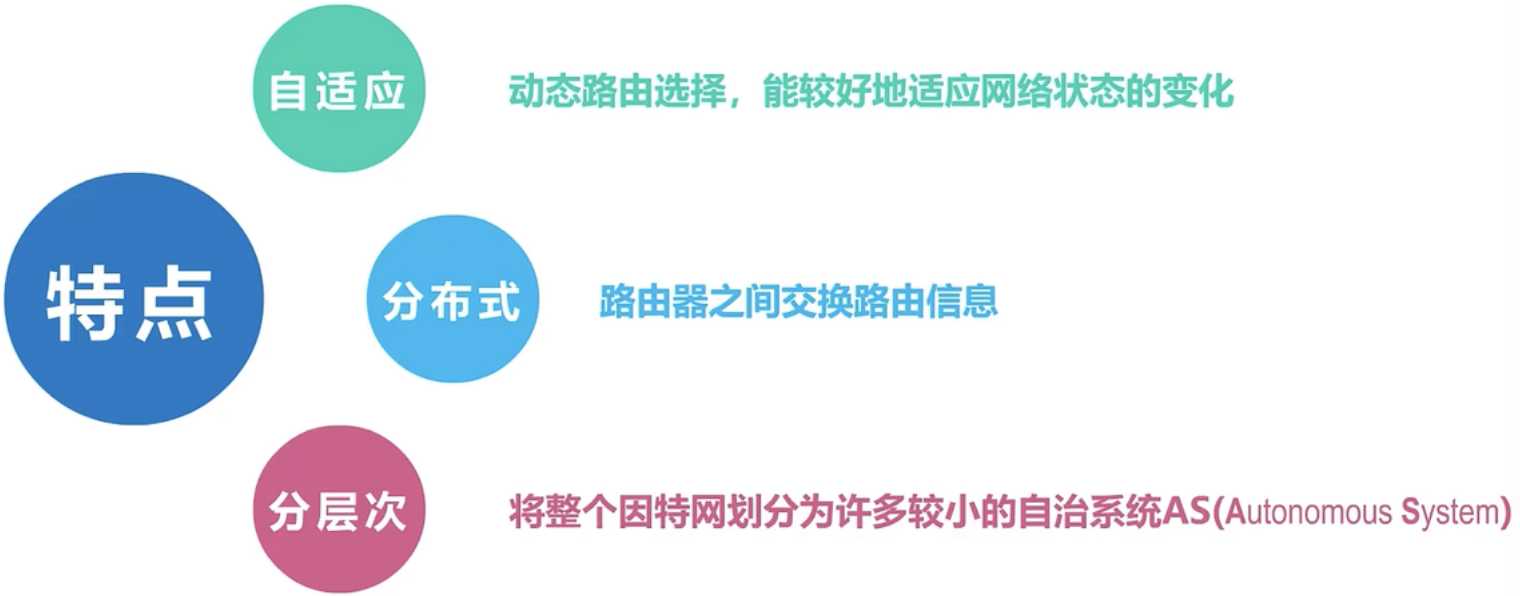

路由器通过选择协议自动获取路由信息的方式叫做动态路由选择,其比较复杂、开销大,但能够较好地适应网络状态的变化,适用于大规模网络

-

因特网是全球最大的互联网络,其主要有3大特点:自适应、分布式、分层次

-

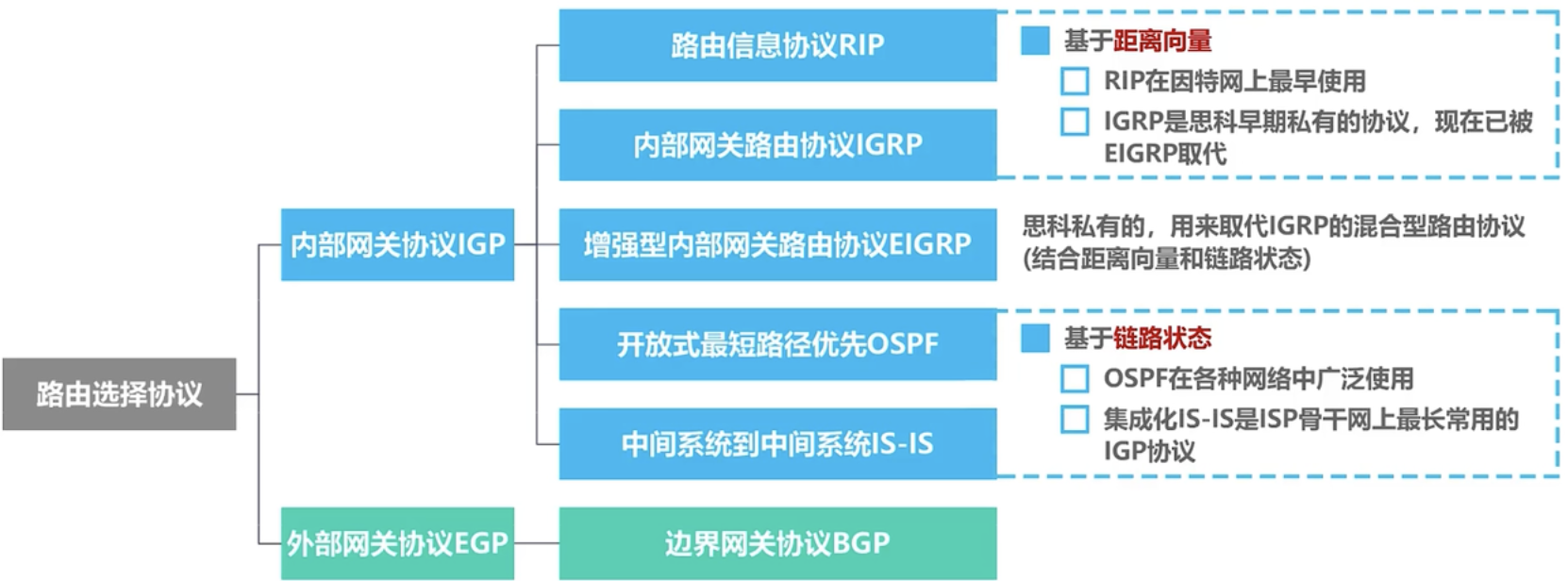

因特网采用的分层次路由选择协议(两类,内部网关或外部网关)

- 以前RFC文档叫做网关Internal/External Gateway Protocol,现在也可以叫做路由器协议,即Router,简写为ERP或IRP

- 两个自治系统之间使用何种具体的协议,并没有直接关联

- 常见的路由选择协议

-

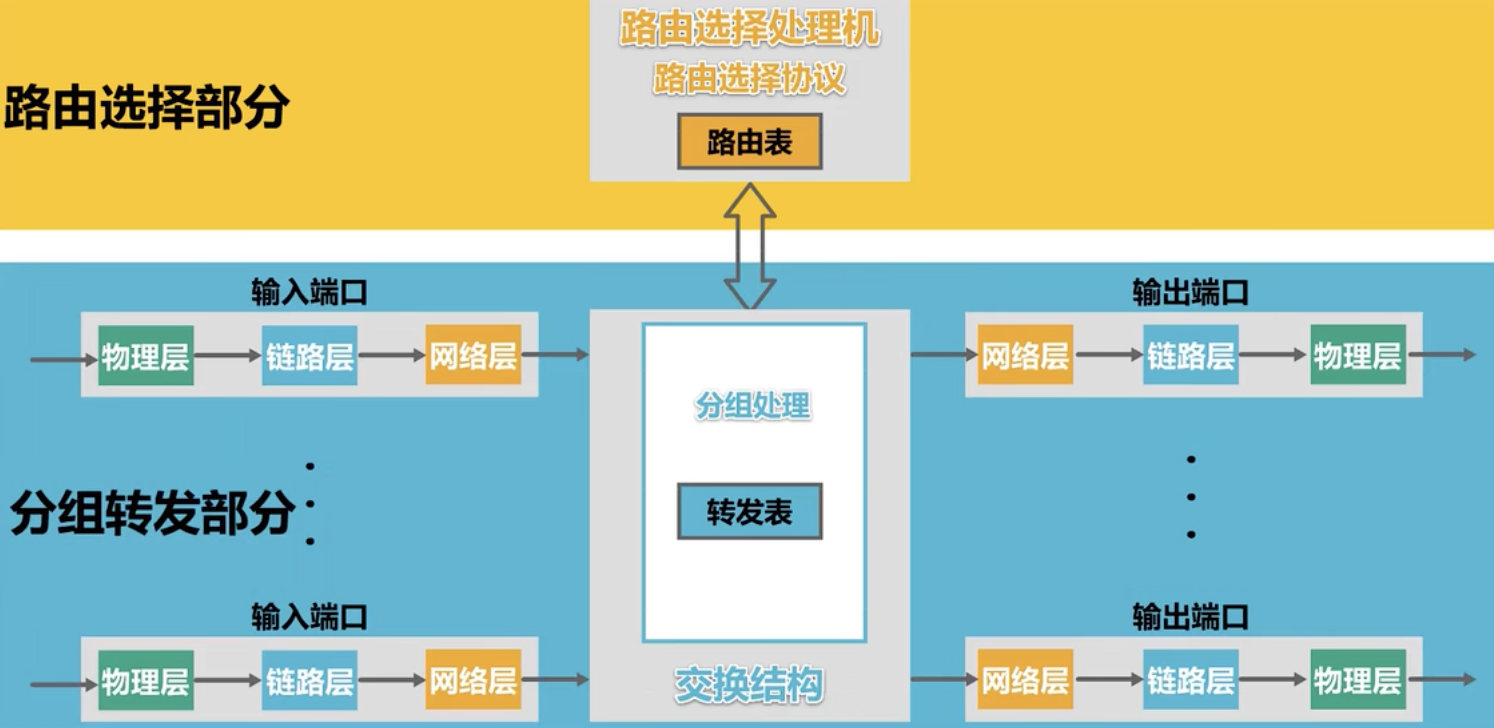

路由器基本结构(路由选择部分,分组转发部分)

-

路由选择部分的核心是路由转发处理机

-

分组转发部分由3部分组成,分别是输入端口、交换结构和输出端口

- 交换结构中包含输入缓冲区(暂存新进入路由器但还来不及处理的分组)和输出缓冲区(暂存已经处理完毕但还来不及发送的分组)

- 实际上,路由器上的一个端口应该同时包含输入和输出的功能

-

信号从输入端口进入路由器,物理层将其转换为比特流,链路层提取出帧,去除帧头和帧尾后交付给网络层

-

如果网络层收到的分组是普通待转发的分组,则根据分组首部中的目的地址进行查表转发(找不到时丢弃该分组);

再经由输出端口转发,网络层更新数据分组首部的某些字段值(如生存时间减1),链路层封装为帧,物理层将比特流转化为电信号进行发送

-

如果网络层收到的分组是路由器之间交换路由信息的路由报文,则将该分组送交路由选择交换处理机,路由选择处理机根据分组的内容来更新自己的路由表(实际上是两个表,只是为了简化平时不区分)

- 路由表一般仅包含从目的网络到下一跳的映射;需要对网络拓扑变化的计算最优化

- 转发表是根据路由表得出的,转发表的结构应当使查找过程最优化

-

此外,路由选择处理机,除了处理路由报文外,也会周期性地向其他路由器发送自己知道的路由选择信息

-

-

-

具体的路由选择协议算法

- 路由信息协议RIP

- 开放最短路径优先OSPF

- 边界网关协议BGP